「えっ、住所変更も義務化」登記の新ルール、始まる前に知っておきたいこと

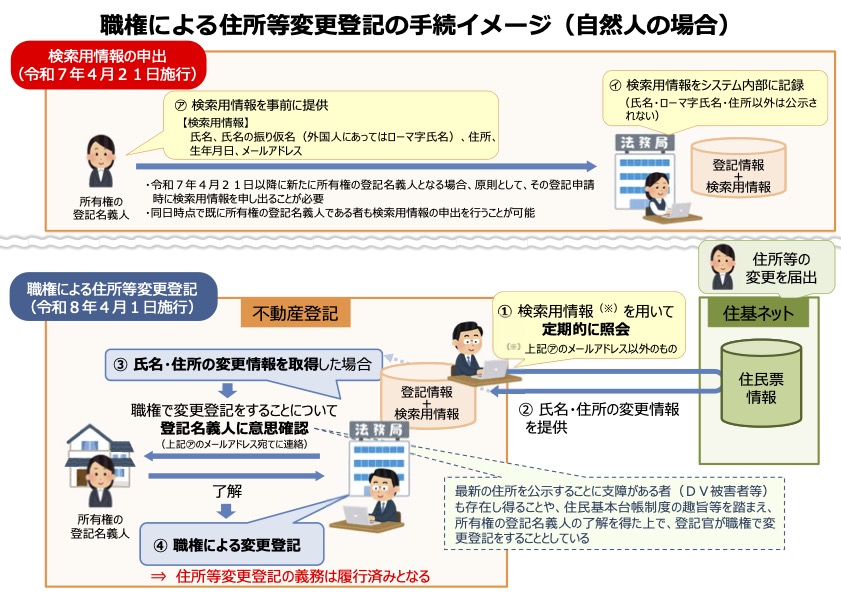

令和6年から始まった相続登記の義務化にあわせて、令和7年4月21日施行「検索用情報の申出制度[職権による住所等変更登記]」も注目されています.この制度、どんなときに使えるのか?、相続登記と何が違うのか?を、この記事ではよくあるケースとあわせて解説します.

「検索用情報の申出制度」って何?

たとえば、不動産の所有者が引っ越しをしても、登記上の住所は古いままになっていることがあります.このままだと、行政からの通知が届かない、将来の相続手続きに支障が出る、といったトラブルが起こりやすくなります.

そこで令和7年4月21日施行された「検索用情報の申出」制度.

所有者本人が新しい住所や氏名の情報を法務局に申出をすると、登記官が「職権」で最新の情報に修正してくれる仕組みです.自分で登記申請をしなくても、変更が反映されるのが大きなメリットです.

「相続登記」とは何が違うの?

検索用情報の申出制度では「住所」や「氏名」の変更に対応していますが、「相続登記[名義変更]」は対象外です.たとえば、父から土地を相続した場合、その名義を子に変えるには、別途「相続登記の申請」が必要です.

よく勘違いされるのですが、この制度を使っても、相続登記の義務を果たしたことにはなりません.

相続が発生したら、3年以内に「相続登記」を申請する義務があるため注意が必要です.

こんな方は要チェック!

- 引っ越しして登記の住所が古いままの方

- 結婚や離婚などで名字が変わった方

- 過去に不動産を取得してから一度も変更登記をしていない方

令和8年4月からは、住所・氏名の変更登記も義務化されます.早めに申出を行っておくことで、将来の相続や売却の際にもスムーズです.

まとめ

「検索用情報の申出制度」は、不動産の登記を正しく保つための新しい便利な仕組みですが、「相続登記」を代行してくれる制度ではありませんので注意.今後の法改正に備えて、自分の不動産の情報が最新かどうか、ぜひ一度チェックしてみてください.

行政書士は遺言作成から遺言執行をサポート

当社は、相続に関わる遺言作成から、遺産分割協議、遺言執行をサポートしております.相続でご不安のある時はご相談いただければと思います.