【 追記2】解体技能者分野の追加

令和5年10月2日 国土交通省は、CCUS登録技能の能力評価基準に「解体技能者分野」を追加.今後、評価基準は、(公財)全国解体工事業団体連合会にて策定.

令和5年5月1日 国土交通省は、CCUS登録技能の能力評価基準に「さく井技能者分野」を追加.今後、評価基準は、(一社)全国さく井協会にて策定.

令和4年6月1日 国土交通省は、CCUS登録技能の能力評価基準に「建築測量技能者分野」を追加.今後、評価基準は、(一社)全国建築測量協会にて策定.

令和4年4月国土交通省は、2分野「ウレタン技能者、発破・破砕技能者」追加.今後、評価基準は、(一社)日本ウレタン断熱協会、(一社)日本発破・破砕協会にて策定.

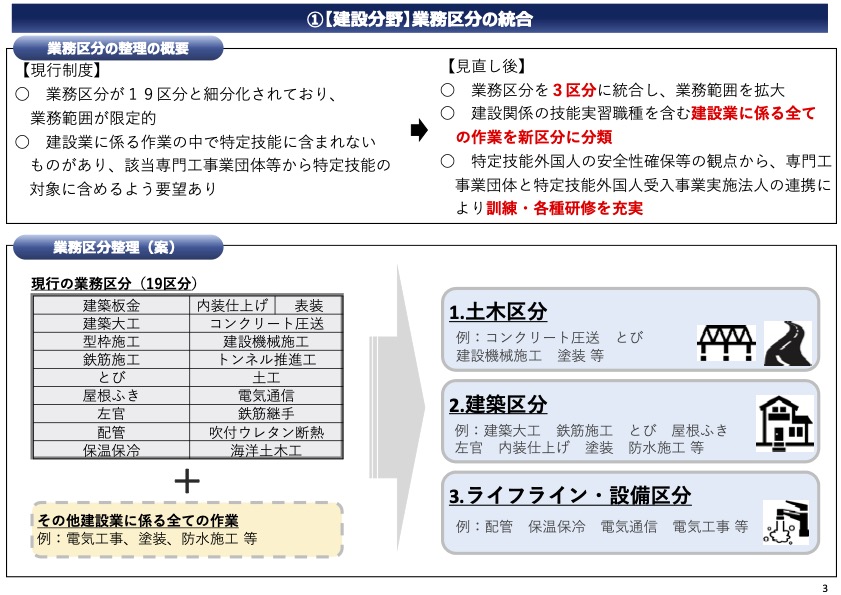

【 追記1】建設分野の統合 特定技能制度

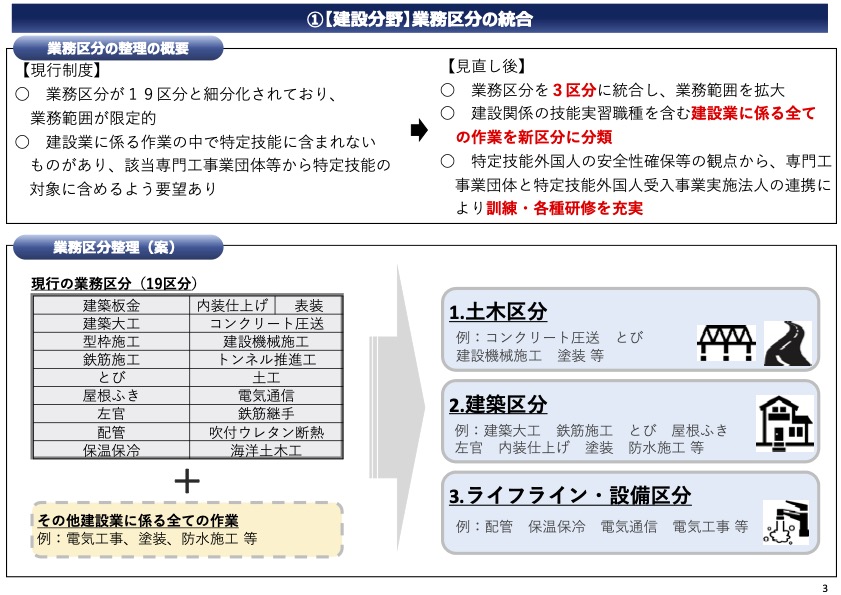

令和4年8月 国土交通省は「特定技能外国人の建設分野業務区分の統合」を公表[以下、新業務区分].建設分野における特定技能制度19業務区分を3業務区分に改める.建設業の人手不足に対応するため、働く現場の特性に応じた共通の技能の存在という観点から「土木、建築、ライフライン・設備」の3区分に再編.建設業に関わる全てが新業務区分となる.

国土交通省HPより「建設分野業務区分の統合」

国土交通省HPより「建設分野業務区分の統合」

行政書士は、建設業をサポート

当事業所は、愛知県の建設業許可・経営事項審査をサポート、許認可の詳細について当HP|建設業許可にて紹介.

【 本編 】行政書士 建設キャリアアップシステム登録を支援

令和4年2月(一財)建設業振興基金 [以下、建設基金]は「行政書士の建設キャリアアップシステム事業者登録」について公表.行政書士は「CCUS代行申請」を行うための事業者として建設事業者の登録負担軽減を支援します.

行政書士は、中小建設企業の約70%の建設許可・経審のサポー トを行っています.その中でCCUSに関する相談も数多く受けていることから、建設基金は「行政書士CCUS代行申請」により、登録強化を図ります.

CCUS 建設キャリアアップシステムとは

建設業の若年人材確保を目指す「人を育て、適正に評価し、技能者の処遇改善を図る」ための建設業界共通プラットフォーム.平成31年4月より本運用開始.本システムに蓄積される職業履歴、保有資格を活用して技能レベルを評価.

評価は4段階.レベル4は高度なマネジメント能力を有する者[登録基幹技能者等]となります.評価レベルは、技能者就労を活性化して、技能水準の対外的PR、技能に見合った評価の実現などに活かしされます.令和4年4月現在、37職種の各専門工事団体が「技能評価基準の認定」を受けています.

また、外国人材のCCUSへの登録は、国籍の区別なく技能者を共通の客観的な基準で能力評価できます.特定技能外国人はCCUSへの登録が受入基準となります.

詳細は、キャリアップシステムCCUS-HPにて.

登録事前準備 事業者ID取得

技能者登録は、事前に事業者IDを申請取得しておくと手続きがスムーズ.事業者は、元請け・下請けを問わず、事業者IDを取得. このことで事業者IDと技能者情報が、技能者登録時にリンクされます.この紐付けがないと就業履歴等がデータベースに蓄積されませんので注意.

< 主な手順 >

1.事業者登録|企業内の登録責任者・実務者担当.申請のやり取りを行う担当

2.事業者ID取得|登録時の重要な情報.事業者新規登録申請用ログインID・パスワード

3.技能者登録|技能者の評価レベルを蓄積

< ID取得に必要書類 >

必要書類は、電子化しておく必要がり、JPEGの拡張子に揃えておく.下記の書類は、事業形態合わせて準備.

< JPEG化する書類 >

事業者確認書類|事業者証明書類、社会保険等の加入証明書類

(一財)建設業振興基金 CCUS通信 第33号より

(一財)建設業振興基金 CCUS通信 第33号より

行政書士は、建設事業をサポート

日本行政書士会連合会は、建設事業に関わる許認可について支援しております.当社は、国土交通省、愛知県への「建設許認可・経営審査」、CCUS登録を承っております.人手や時間が足りない時など、お困りの時はご相談ください.詳しくは、当HP|建設業許可にて