+News

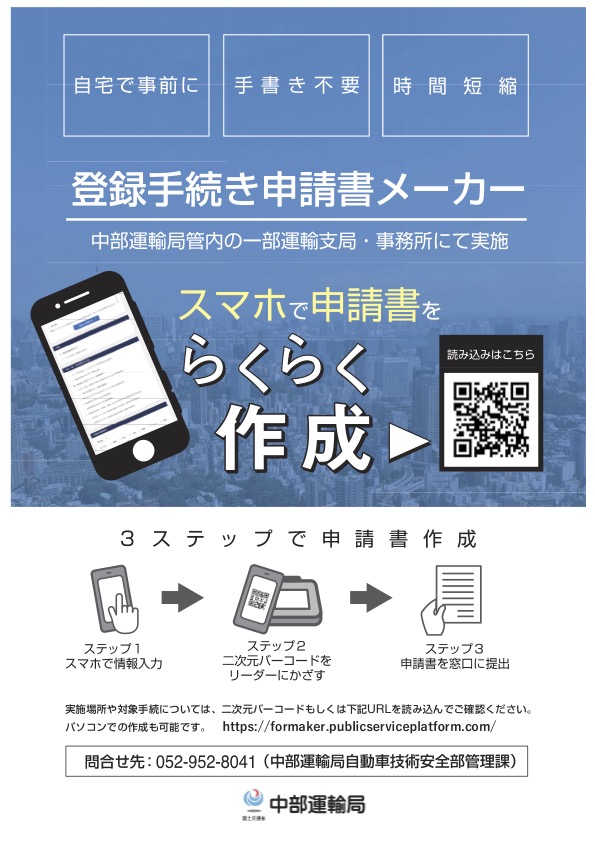

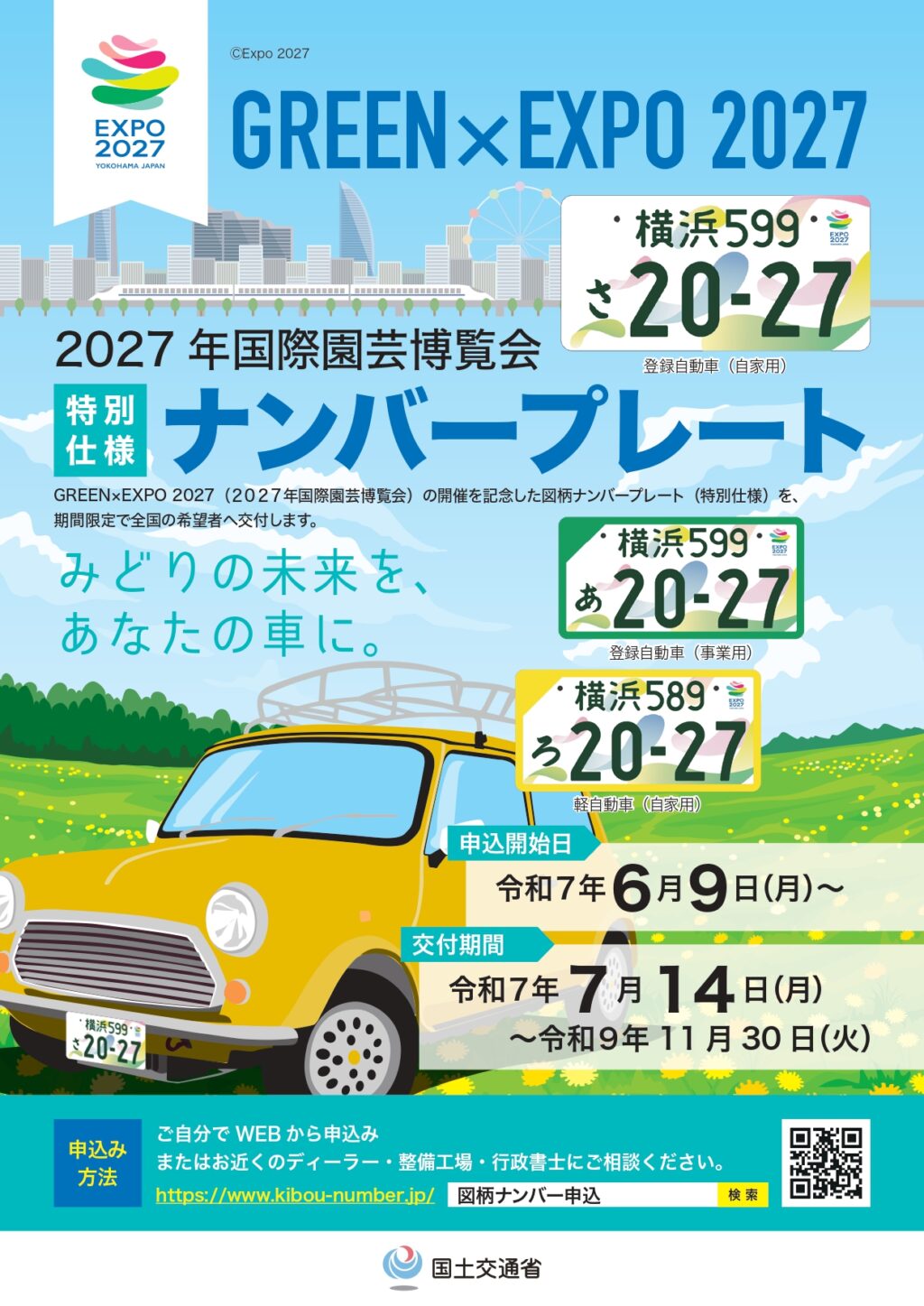

令和7年5月3日|「2027年国際園芸博覧会」[以下、GREEN×EXPO ]の開催を記念した特別仕様のナンバープレートを、全国の希望者へ令和7年7月14日から交付を開始.令和7年6月9日より事前申込受付を開始.詳しくは下記に紹介.

【 追記4】GREEN×EXPOの開催記念の特別仕様ナンバープレート交付

< 地域 >

全国

< 交付期間等 >

申込受付:令和7年6月9日 開始

交付期間:令和7年7月14日~令和9年11月30日

自動車登録は、行政書士がサポート

当事務所は、全国より「中部運輸局愛知運輸支局」、「愛知主管事務所[軽自動車]」への自動車登録を承っております.特別ナンバープレートへの交換についてもご相談ください.詳しくは、内部リンク|自動車登録をお考えの方 にて.

【 追記3】新たな地域名表示による5地域の地方版図柄入りナンバープレートのデザイン決定

< 地域 >

十勝、日光、江戸川、安曇野、南信州の5地域.交付開始は下記の日程で開始.

< 事前申込開始日及び交付開始日 >

事前申込開始日|令和7年4月7日

交付開始日|令和7年5月7日

【 追記2】第3弾地方版図柄入りナンバープレートのデザイン決定

< 地域 >

秋田県、栃木県、群馬県、東京都、沖縄県、いわき、那須、岡崎、堺、広島の10地域デザイが決まり、交付開始日は下記日程で開始.ご当地ナンバーに興味のある方は、新しいデザインプレートにしては如何でしょうか.

< 事前申込開始日及び交付開始日 >

事前申込開始日|令和5年9月25日

交付開始日|令和5年10月23日

< 対象車両 >

新車・中古車の購入時、現在お乗りの車も番号を変更することなく、 本件のナンバープレートに交換が可能.

【 追記1】大阪・関西万博プレート申込開始

+News

大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートの申込み受付終了日のお知らせ.下記の日程で受付終了となります.ご検討の方は、お早めの申込みをしてください.※交付日とは異なりますのでご注意ください.

- 令和7年10月14日 WEB申込み

- 令和7年10月17日 窓口申込み 抽選対象希望番号

- 令和7年10月31日 窓口申込み 一般希望番号、交換・再交付

令和4年9月9日 国土交通省は「大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート」交付日程を公表[以下、万博プレート].2025年日本国際博覧会の開催を記念した特別仕様ナンバープレート.日本全国どこでも、現在登録中の車も、万博プレートを申込できます.大阪・関西万博開催に向けてご賛同ください.

< 申込概要 >

- 事前申込|令和4年9月26日から開始

- 交付期間|令和4年10月24日~令和7年12月26日

- 料金|交付料金は地域により異る.例)全国平均8,413円 2枚一組

- 色と寄付金|フルカラー版 寄付金1,000円以上 / モノトーン版 寄付金無し

- 対象車※|自家用及び業務用登録車、自家用軽自動車

- 申込先|図柄入りナンバー申込サービス[外部リンク]又は、車販売店・整備工場、行政書士

※現在お乗りの車も番号を変更することなく交換

事務所・自宅でナンバー交換できます

国土交通省は、自動車の財産管理を適正に行ってもらうため「国土交通省令で定める要件を備える者に委託した行政書士」[以下、行政書士]が、自動車所有者に代わって自動車登録番号[以下、プレート]の交換と封印手続きを済ませる制度を用意しています[以下、丁種封印].

丁種封印を利用すれば、事務所・自宅に居ながらにして「万博プレート」に交換できる出張制度です.

丁種封印 利用手順

1.依頼者は、WEBから「万博プレート」の取得手続きを済ませる

2.依頼者は、プレートの「予約済証又は交換引換証」を取得後、行政書士へ「丁種封印」を依頼

3.行政書士は、登録陸運支局等で「登録・届出申請、又はプレート引取」を済ませる

4.依頼者は、丁種封印を行う場所で[事業所・自宅・車庫など]、行政書士と待合わせ

5.行政書士は、車両情報を確認して「封印」.旧プレートは行政書士が陸運局へ返却

以上の手順で、自動車を動かすことなくプレート交換・返却が完了.

あなたの財産を安心して管理が行えるように法制化しています.自動車の財産管理は、行政書士に任せては如何ですか.

【 本編 】新全国版図柄入りナンバープレート交付

令和4年3月18日 国土交通省は「全国版 図柄入りナンバープレート」の交付を公表.令和4年4月18日から新たな全国版図柄入りナンバープレートを交付.交付期間内であれば、新車・中古車購入時のほか、現在お乗りのクルマと同じ番号で、いつでも新たな全国版図柄入りナンバープレートへ交換可能.詳しくは下記の国土交通省HPにて確認ください.

国土交通省HP|全国版図柄入りナンバー案内

< 希望番号有効期限延長 COVID-19よる納車遅れへの対応 >

令和4年4月 国土交通省は、希望番号予約済証の有効期限延長をします.COVID-19による納車遅れが原因の「希望番号予約済証の有効期限」を事前に各交付代行者宛に申しでれば延長します.納車時期が不明確なときは早めに申しでください.

申込方法概要

- 受付開始|事前申込は令和4年3月22日から開始

- 申込|「図柄ナンバー申込WEBサービス」、交付窓口、車販売店・整備工場、行政書士

- 料金|交付料金は地域により異る.例)東京地区8,000円 2枚一組.

- 交付期間|令和4年4月18日~令和9年4月30日

- 色と寄付金|フルカラー版 寄付金1,000円以上/モノトーン版 寄付金無し

- 対象車|自家用及び業務用登録車、自家用軽自動車

+その他News

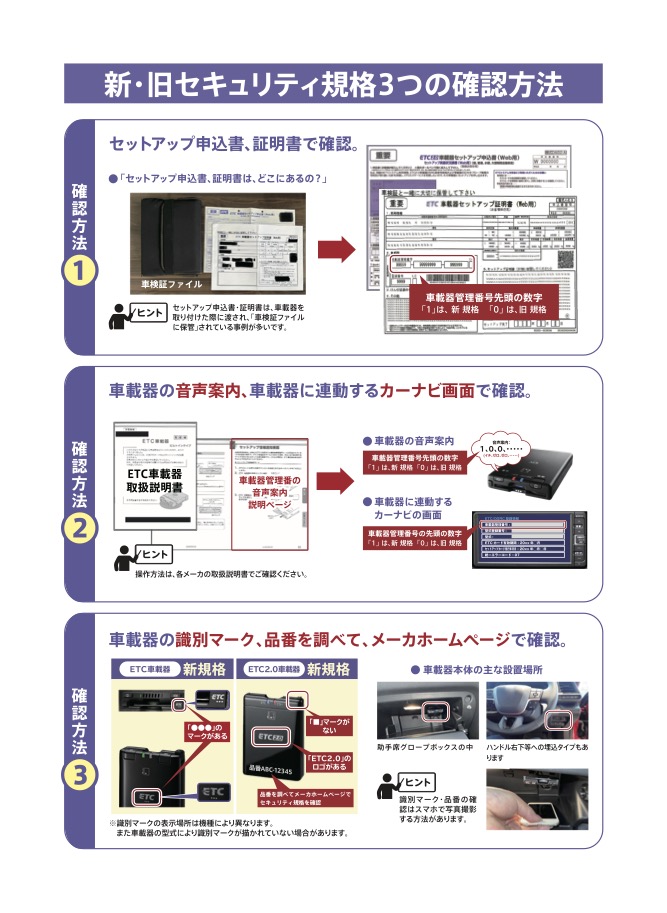

【 自動車検査証の電子化 】

令和4年5月17日 国交省は、車検証の電子化を公表.令和5年1月1日施行.当ブログで詳細を紹介|「自動車検査証の電子化」