【 追記5】無人航空機登録講習機関

令和4年12月5日 国土交通省は「無人航空機登録講習機関」を公表.種類は、いずれもマルチローター.下記に名称一覧を紹介.国土交通省は、講習機関名簿を随時更新しておりますので、詳しくは、国土交通省HPで確認.また、同日 改正航空法の施行に伴い、下記の事項を開始しています、合わせてご覧ください.

- 無人航空機操縦者技能証明の申請受付開始

- 無人航空機総合窓口サイト開設

- 無人航空機レベル4飛行ポータルサイトを開設

- 監査に関する情報を公開

+News

・令和4年12月5日|国土交通省は「無人航空機登録講習機関」を公表

・令和4年11月15日|国土交通省は、指定試験機関を公表.国家試験は、一般財団法人 日本海事協会[ClassNK]が実施

・令和4年11月7日|「技能証明申請者番号」取得を開始.この番号は、受講申請や試験受験申請の際に本人確認が容易となります

・講習機関の新規開校書類の事務規定作成ポイントを当HP|講習機関 開校受付 にて紹介.また実技講習に役立つ「STM for sUAS ドローン技能標準試験法」についても紹介しています.

最新の講習機関情報は、国土交通省HP|無人航空機の飛行のルール にてご確認ください.[外部リンク]

【 追記4】無人航空機操縦士試験機関

国土交通省は、無人航空機操縦者技能証明を行う無人航空機操縦士試験機関を公表.下記の機関が国家試験を実施.

指定試験機関|一般財団法人 日本海事協会[以下、ClassNK]

ClassNKは、試験等の受付を令和4年12月5日から段階的に開始.もっとも近々の受付が、令和4年12月5日 「第二等学科試験」[学科、実技、身体検査ともに].詳細は、「ClassNK-HP 無人航空機操作士試験」で確認をしてください.

改正航空法規制は、行政書士がサポート

当事務所は、無人航空機の運行を支援.改正航空法施行規則に基づいて、国土交通省から官公署、組織団体への許認可申請をサポート.改正で運用管理の厳格化が要求されています.改正後の「登録講習機関申請など」新規ビジネス運用の申請についてご相談ください.

【 追記3】登録講習機関・指定試験機関 申請受付

令和4年7月29日 国土交通省は「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等」を閣議決定.ドローンの「登録講習機関・指定試験機関」申請受付施行期日を定めた.

「機体認証・型式認証制度」・「無人航空機操縦者技能証明制度」が実施されると、無人航空機の有人地帯上空における補助者なし目視外飛行が間近になります.下記に理解しやすい図案資料を紹介[PDF 856KB].国交省のレベル4制度整備説明の図解資料[2021年6月作成」.最新資料ではありませんが、概要が把握できます.

< 公布概要 >

・登録講習機関の事前登録等の申請受付の開始日|令和4年9月5日

・機体認証制度等の開始日|令和4年12月5日

< 有効期間 >

・登録検査機関及び登録講習機関及び登録更新講習機関の登録|3年

・指定試験機関の指定|5年

【 追記2】機体登録・登録記号番号・リモートID

令和4年6月20日 国土交通省は「改正航空法」に基づきドローンの登録義務化.いま所有使用している機体が、屋外飛行可能な条件が整っているのか確認ください.また、運行に関わる関連法「その他の関連」についても紹介.

改正概要

令和2年6月24日に公布された「改正航空法」に基づき、無人航空機の機体の登録制度が創設.令和4年6月20日に無人航空機の登録が義務化.飛行には下記の条件が必要.今後、屋外フライト予定が有れば、「機体登録+登録記号番号+リモートID」を取得した上で、許認可申請が必要.詳細は、無人航空機登録ポータルサイト[以下、登録サイト]にて.

< 改正概要 >

- 登録されていない「100g以上の無人航空機」の屋外飛行禁止.但し、100g未満であっても同等の規制が必要な場合があるので注意.

- 「リモートID機能」を搭載すること.機体への登録記号の表示に加え、「リモートID機能」搭載が必要.令和4年6月19日までの登録機は、搭載免除.

外部リンク|無人航空機登録ポータルサイト

民法上の許可

無人航空機飛行の許可は、航空法及び民法上の許可がある.民法の許可者は、土地所有者と他権者といった個人や団体となる.安易に航空法許可だけでどこでも飛行させてよい事にならないこの注意.

下記に関連法規を紹介.ドローン飛行エリアには、何かしろの民法上の規制があること念頭に運行管理に努めてください.許認可は、飛行計画に基づいて所管する官公署や組織団体に直接確認する必要があります.

関連法規

- 道路交通法|道路使用の許認可

- 民法|私有地の使用許可

- 個人情報保護|撮影データの取り扱いの許認可

- 海岸法|海岸保全区の許認可

- 港湾法|港湾管理者の許認可

- 河川法|河川管理組織・団体の許認可

- 都道府県条例|公園条例、迷惑防止条例 など

その他の関連法規

補助者を配置しない目視外飛行[以下、レベル3飛行]の申請

ドローン情報基盤システムは、「レベル3」の申請を受付ていません.書面による申請を行ってください.提出先は飛行させる空域を登録する地方航空局等へ提出.

JIS W0711 ドローン安全要求事項

2021年4月20日 経済産業省は「無人航空機システム設計管理基準 [JIS W0711]」をJIS制定.商品開発に必要なJIS規格が整ってきました.

詳しくは、当HP内ブログ|JISW0711 にて紹介.

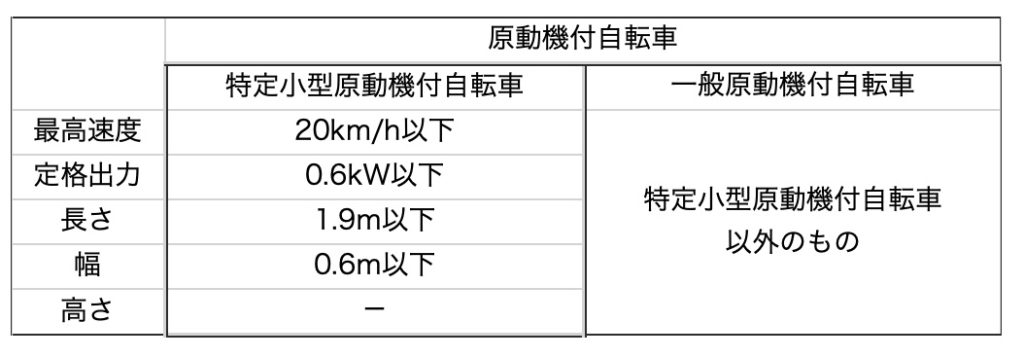

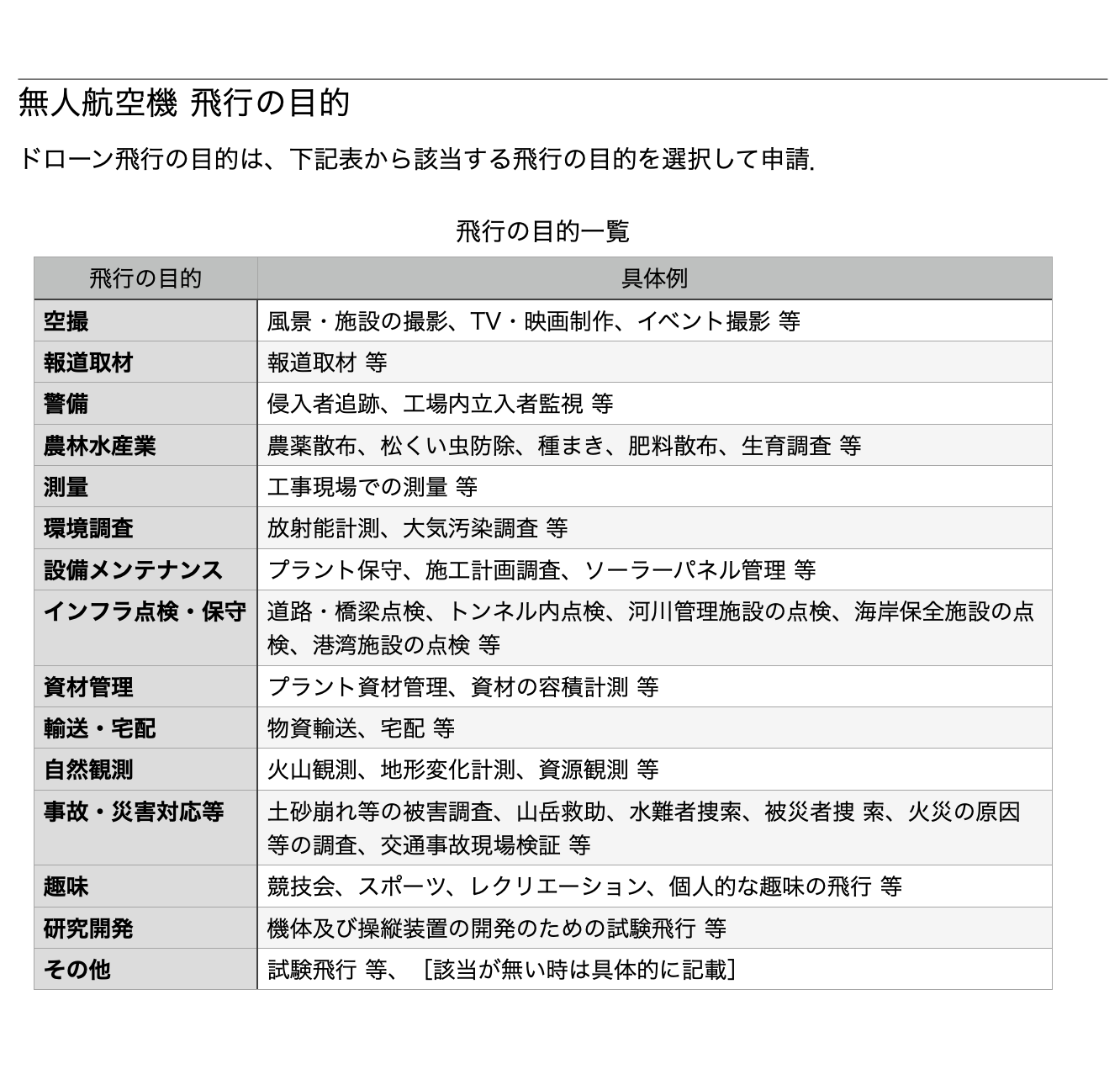

飛行の目的一覧

申請は「飛行の目的」記載が必要.例示を紹介、申請時にご確認ください.

【 追記1】航空法施行規則の一部改正施行

令和3年9月24日 国土交通省は「ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し」を公表.無人航空機[以下、ドローン]の利活用を拡大する観点から、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則を一部改正し、個別の許可・承認を不要とする見直しを施行.

「飛行に係る許可・承認の見直し」と「飛行禁止空域の見直し」があり、詳細は国土交通省HPにて.

外部リンク|国土交通省HP

公布・施行|令和3年9月24日

省令|国土交通省令第五十七号

< 飛行に係る許可・承認の見直し >

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローンを飛行させる場合の許可・承認を緩和.

< 飛行禁止空域の見直し >

煙突・鉄塔などの高層の構造物の周辺は、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、ドローンの飛行禁止空域[航空法施行規則第236条第1項第5号]から除外.

ドローン利活用イメージ

ドローン利活用イメージ

【 本編 】飛行事前確認義務化へ法整備

令和3年5月10日国土交通省は「飛行開始前に当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務化」を法整備.令和3年6月1日施行.ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず確認.国土交通省は、緊急対応を行う航空機の活動に支障が生じないように、捜索救助等活動のためドローン飛行禁止空域を指定します.緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で告知されます.

緊急用務空域告知URL|https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

<改正>

国土交通省令第三十五号|施行令和3年6月1日

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条第一項第一号、第百三十四条の三第一項及び第二項並びに第百三十七条の四の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改正.

緊急用務空域とは

無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域.

官報 国土交通省令第35号

官報 国土交通省令第35号