就労目的の外国人招聘と入国の手続き

ここでは、現行法にもとづいて、技能実習制度、改正法特定技能、特定活動46号および在留資格認定証明書の申請、それぞれの概要をご説明します.また、日本行政書士会連合会 著「外国人を雇用する際のポイント」と「在留許可・帰化申請」冊子をダウロードして、詳細もご覧いただけます.

1.技能実習制度

技能実習制度は、日本で培われた技能・技術・知識の開発途上国等へ移転を図り、当該開発途上国等の経済発展・産業振興の担い手となる 「人づくり」 に寄与し、我が国の国際協力 ・ 国際貢献の重要な一翼となることを目的として創設された.これにより、 諸外国の青壮年労働者を産業界に受け入れ、日本の産業 ・ 職業上の技能等の修得・習熟をすることを行なっている.外国人技能実習生を受入れ管理には, 「企業単独型」 と 「団体監理型」 の2つがある.

技能実習生は、行う活動内容により入国後下記の活動に分けられる.

- 1年目 の 「技能実習1号」の技能等を修得する活動

- 2・3年目の 「技能実習2号」の修得した技能等に習熟するための活動

- 4・5年目の「技能実習3号」 平成29年11 月 1 曰からは改正法技能実習制度の見直しにより設置

技能実習生受入のポイント

技能実習生の受入は、下記の受入ポイントを確認した上で検討ください.

技能実習生1号

- 修得しようとする技能等が単純作業でないこと

- 18 歳以上で帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること

- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること

- 本国の国 ・ 地方公共団体等からの推薦を受けていること (団体監理型のみ)

- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること (団体監理型のみ)

- 海外の支店・子会社又は合弁企業の職員で当該事業所から転勤し、 又は出向する者であること (企業単独型のみ)

技能実習2号は、上記に加えて

1.「技能実習1号ロ」 と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること (例外あり)

2.基礎2級の技能検定、その他これに準ずる検定又は試験に合格していること

3.技能実習計画に基づき更に実践的な技能等を修得しようとするものであること

以上の要件を満たす必要がある.

詳細は、下記のダウンロードから、法務省・厚生労働省 発表(改正版 2020年9月1日)「外国人技能実習制度について」をご覧ください(PDF 2.1MB).

2.特定技能1号・2号の創設 「出入国管理及び難民認定法」改正

制度概要

改正法は、従来の「技能実習制度」にプラスされることで、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れる仕組みとして導入.建設、生産、接客等の分野で、スキルも単純無技能労働から高度技能労働と、企業との適材適所のマッチングされた受入れが認めれることになった.

政府は、2019年4月から2023年までに、受け入れる見込み累積上限は、合計34万人を計画.

法制度

法律:「出入国管理及び難民認定法」

施行日:2019年4月1日施行

在留資格:特定技能創設.「特定技能1号」と「特定技能2号」を設ける.

在留資格の区分け

特定技能1号|特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験技能を必要とする業務に従事する、外国人向けの在留資格.

特定技能2号|特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する、外国人向けの在留資格.

対象分野

特定産業分野[特定技能は、1号、2号で分野が異なる]

介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ※1、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の分野

+News

※1 令和4年5月25日|法務省は「素形材産業分野、産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の製造3分野を統合.「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」を新設し施行.

上陸条件

日本国に上陸しようとする外国人は、国際空港などの入国港において入国審査官に申請して、上陸審査を受けなればならない.上陸審査では、外国人自らが上陸のための条件に適合しており、入国に問題がないことを立証する必要がる.上陸審査の結果、上陸の条件に適合していることが認められると上陸が許可される.下記に確認項目を記載.

根拠条文:入管法第9条第1項など

要件・基準:入管法第7条第1項各号

- 在留資格への該当性と上陸許可基準への適合性

- 在留期間への適合性

- 上陸拒否事由への非該当

- 有効なパスポートとビザの所有

新法の雇用条件

特定技能1号

- 在留期間:1年6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで

- 技能水準:試験等で確認

- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

- 家族の帯同:基本的に認めない

- 受入機関または登録支援機関による支援の対象:特定産業分野14分野

特定技能2号

- 在留期間:3年、1年または6ヶ月ごとの更新.最終的に永住可能

- 技能水準:試験等で確認

- 日本語能力水準:試験等での確認は不要

- 家族の帯同:要件を満たせば可能

- 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外:特定産業分野2分野(建設、造船・船用工業)

従来法と関係

従来法「外国人技能実習制度」と改正「特定技能1号・2号」との関係で、通算10年以上雇用することが出来る(表1).

| 表1 | 制度 | 在留期間(年) |

|---|---|---|

| 従来法 | 外国人技能実習制度 | 最長5 |

| 改正新設 | 特定技能1号 | 最長5 |

| 改正新設 | 特定技能2号 | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新 最終的の永住可能 |

受入機関と登録支援機関の義務

受入機関と登録支援機関は、法の要求事項を守る義務がある.罰則は、怠ると外国人を受けられられなくなる他に、出入国在留管理庁から指導改善命令等を受ける.登録支援機関は、登録を取り消されることがある.

受入機関 上乗せ基準公告

分野特有の事情に基づいて定めた基準をさす.特定産業分野ごとに告示で定めら基準に適合していること.「受入機関の係る上乗せ基準」、「受入事業所に係る上乗せ基準」に対応しておく必要がある.

3.特定活動46号

留学生の就職支援に係る「特定活動」 告示第46号(特定活動46号)

本制度は、日本の大学卒業留学生が、大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです.

特定活動46号の特徴

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません.しかし、本制度においては,下記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能となります.「技術・人文知識・国際業務」を活かしてた高度外国人材版と言えます.

就労要件

- 常勤の従業員として雇用され,本邦の大学又は大学院において修得した知識や応用能力等を活用して、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務.

- 本邦の大学を卒業し,又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと.短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象外.

- 日本人と同等額以上の報酬を受けること.

- 高い日本語能力を有すること.日本語能力試験で、N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有すること.

<注意事項>

フルタイムの常勤職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象外.

契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動はできません.

4.入国時 「在留資格認定証明書」申請

上陸審査を簡易かつ迅速化するのが、「在留資格認定証明書」.この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます.実際、この手順で申請するケースが一般的.

在留資格認定証明書は、上陸希望する外国人が、国内で行おうとする活動が、上陸のための「在留資格該当性・上陸基準適合性の要件」に適合、かつ、虚偽でない事について、法務大臣が事前に審査を行います.この条件に適合すると交付される.

入国希望する外国人は、日本領事館[外務省]で検証を受け、さらに日本入国時に入国審査官[法務省]の審査を受ける必要があります.このよう多くの入国手続きを迅速に行う目的で「在留資格認定証明書」を使った手続が行われます.

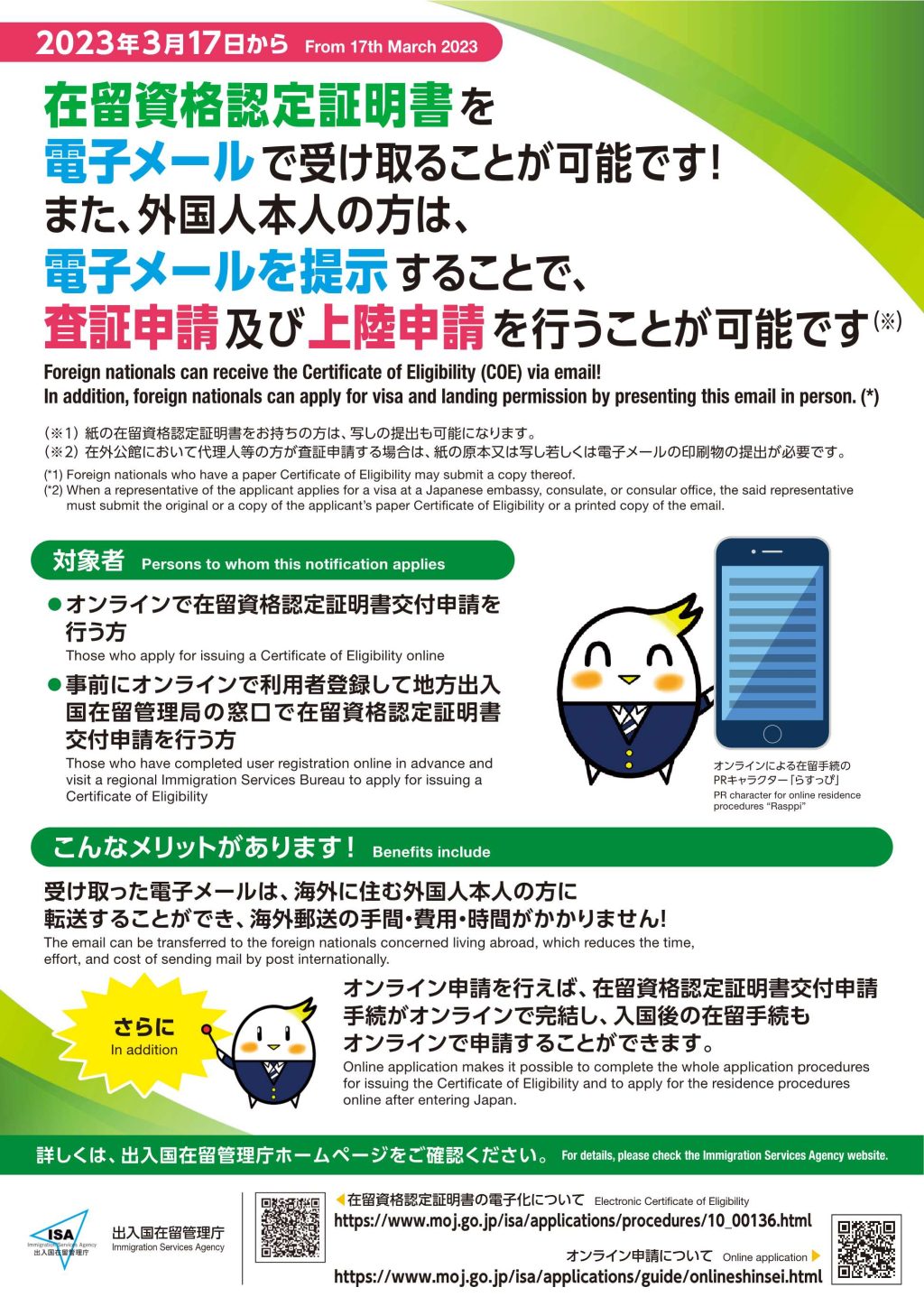

+News 在留資格認定証明書を電子メールで受領開始

令和5年3月17日から在留資格認定証明書の電子メールで受領を開始.また、受領した電子メールは、海外に住む外国人本人に直接電子メールで送信して、その電子メールを提示して査証申請及び上陸申請を行うことが可能.

法務省HPより「在留資格認定証明書の取得」

在留資格認定証明書の申請

申請方法には、下記の2つがあります.在留資格認定証明書の申請は、外国人本人が行うことが原則.しかし、外国人の代埋人が、地方入国管理局に出頭して申請書を提出するのが一般的[取次申請].

取次申請を行う代理人には、外国人を受け入れようとする機関の職員[企業の職員など]、その他の法務省令で定める代理人[行政書士など]が行う.

< 申請方法 >

- 申請書の提出先が、招聘機関の事業所を管轄する地方入国管理局に申請する方法(取次申請)

- 外国人本人が、母国に設けられている日本国大使館に申請する方法

在留資格への該当性と上陸許可基準への適合性の確認

在留資格認定証明書交付申請の様式及び提出書類は、申請する在留資格によって異なります.初動として、外国人の学歴や職歴、予定されている職務内容及び就労条件といった情報を基に、在留資格(就労資格)ヘの該当性と、その在留資格に定められた上陸許可基準ヘの適合性を確認.その後、申請する在留資格を見極めることが必要.

在留資格で行うことができる活動内容や上陸許可基準には、審査の結果を左右する運用や解釈が多数存在し、さらにこれらは更新しますので、専門家[行政書士、弁護士]に相談することをお勧めします.

詳細は、冊子「在留許可・帰化申請」[全国行政書士会連合会 著]をダウンロードしてご覧ください(PDF 1.2MB).

在留資格認定証明書が付し得ない資格

下記の入国者は、在留資格認定証明書を付し得ない在留資格です.結果的に取得から除外されます.

対象資格:永住者、高度専門職 第2号、技能実習 第2、3号

招聘機関の提出書類

申請の提出書類は、招聘機関の企業規模によって異なります.多くの就労資格は、招聘機関を「カテゴリ1からカテゴリ4」に分けられ、カテゴリ1の招聘機関は、カテゴリ4の招聘機関に比ベ提出書類が大幅に省略される.

最新のカテゴリと提出書類は、法務省のホームペ一ジで最新の情報を確認ください.

事実の調査と審査期間

事実の調査

「事実の調査」は、各申請や届出のあった外国人についての調べが行われる.入国審査官又は入国警備官は、内容が事実に基づいたものかどうか、申請届出内容と一致するか基礎調査をする.

さらに調査の必要があるときは、外国人本人および関係者から出頭を求めて直接聴取したり、申請人の居住地、勤務先等の踏査を行う.また、申請人の同居人、申請人の近隣居住者あるいは関係機関等の関係者から事情聴取を行なう.

いずれの調査も任意協力であるが、入管法「事実の調査」が定められており、円滑な調査が求められるので注意が必要.

- 外国人の上陸又は在留の係る諸申請に対する審査に伴うもの:第59条の2

- 中長期在留者の届出事項に関するもの:第19条の19

- 難民認定申請に対する審査に伴うもの:第61条の2の14

審査期間

入国管理局における在留資格認定証明書申請の審査期問は、おおむね1~3ヶ月.在留資格「高度専門職」の場介は優先処理されますので、より短い審査期間となります.審査期間中に入国管理局が招聘機関に連絡し、追加資料の提出を指示する場合がある.

審査の結果、入国管理局が申請を許可し、在留資格認定証明書を交付した場合、当該証明書原本は招聘機関に郵送されます.交付を受けた招聘期間は、これを外国人本人に送付する.

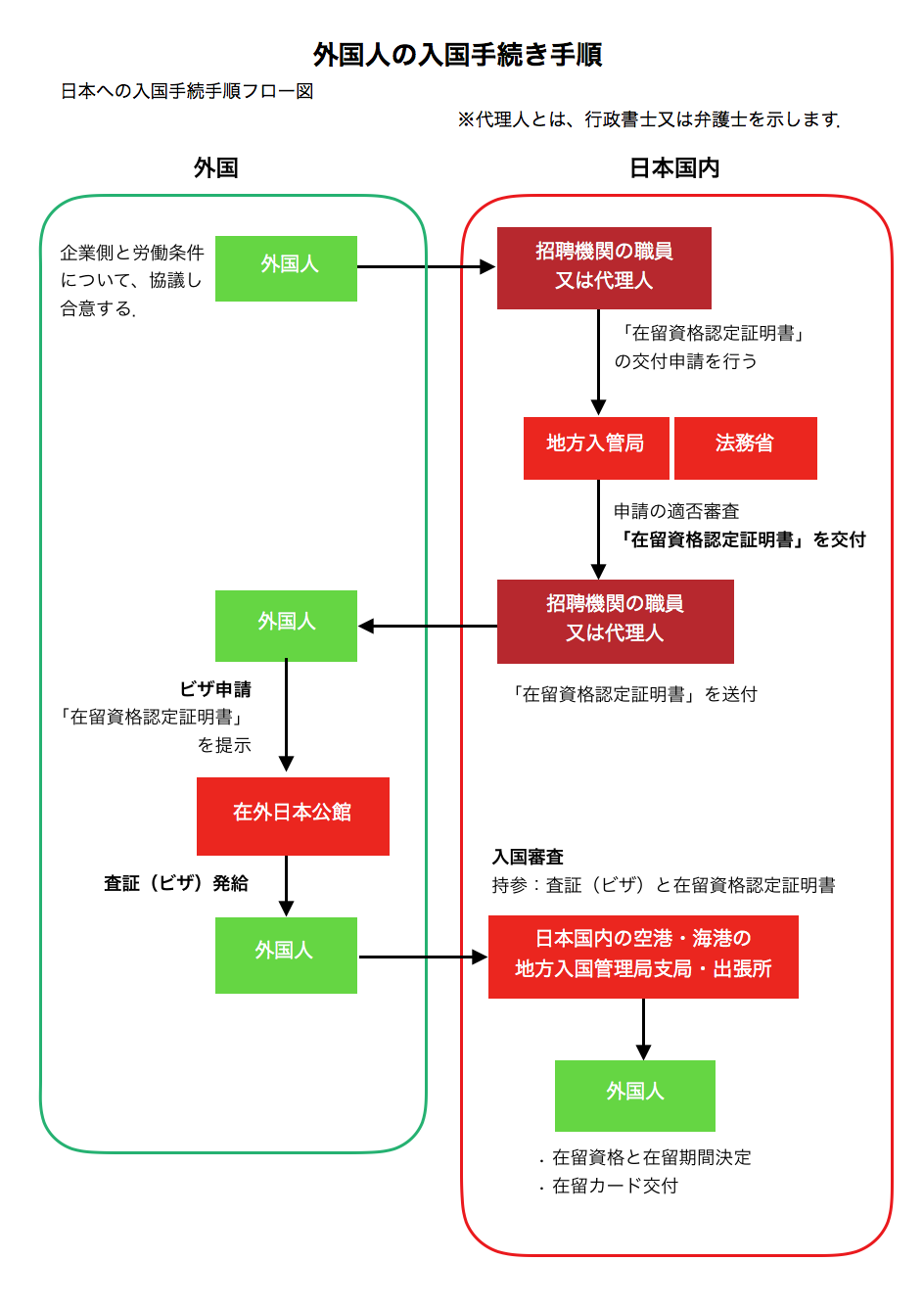

外国人の入国手続きフロー

招聘から「在留資格認定証明書申請」から入国までのフローを示します.外務省と法務省を跨いだ二段階の書類審査を行っていますので手順が複雑ですが、「在留資格認定証明書」を使うことで手続き時間は短縮されます.

<在留カード読取アプリでチェック >

出入国在留管理庁は「在留カード等読取アプリケーション[以下、アプリ]」の無料配布を行って偽造カード撲滅を推進. 在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ、在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリ.外国人材の雇用検討する機関などの方は、雇用契約前に違法在留を確認できますので活用ください.

在留期間中の許可申請

入国後、在留中の各種申請を紹介.在留中であって在留条件が更新されると様々な許可申請が必要となりますので、ここでは一部の項目を紹介します.必要に合わせて行政書士など専門家にご相談ください.

証明書:

- 在留資格認定証明書

- 就労資格証明

- 在留資格証明書 など

在留許可:

- 在留資格変更許可

- 在留期間変更許可

- 在留資格取得許可

- 永住許可

- 再入国許可

- 資格外活動許可 など

在留カード

在留カードの更新、再交付申請

< おすすめ参考図書 >

- 「建設分野の1号特定技能外国人受入れマニュアル」発行所:株式会社ぎょうせい 2020/7/20

- 「外国人材受入れサポートブック」発行所:株式会社ぎょうせい 2020/5/52

- 「外国人労働者の雇用と労働管理」 発行所:株式会社中央経済社 2019/4/1

- 「はじめての外国人雇用」発行所:株式会社労務行政 2019/3/28

- 「出入国管理制度」発行所:日本加除出版株式会社 2017/8/31