婚姻届・離婚届などの証人が見つからないときは、行政書士による証人代行サービスをご利用ください

婚姻届や離婚届、養子縁組・養子離縁の手続きでは、「証人」が必要となる場面があります.しかし、事情があって家族や知人に頼めない、または証人をお願いできる相手が見つからないという方も少なくありません.

そんなときに役立つのが「行政書士による証人代行サービス」です.

当事務所では、法律専門職として、全国の皆さまからのご依頼に対応し、婚姻届や離婚届などの証人欄に責任をもって署名いたします.

「証人代行を依頼したい」「婚姻届や離婚届に証人が必要だけど頼める人がいない」そんなお悩みに寄り添い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします.

行政書士による証人代行は、個人の事情に配慮しながら対応できる法的に認められたサービスです.

まずはお気軽にご相談ください.あなたの一歩を、私たちがしっかり支えます.

行政書士とは

士業の国家資格を有し、法律関連業務に対応した街の法律家として活動しています.行政書士の詳細は、日本行政書士会連合会HPで紹介しています.この先の不安は、安心してご相談ください.

証人手順

当社の基本は、1~4の手順に沿って証人を行います.面談に多少の時間を頂きますが、法律に基づいた要件確認をします.

1.自筆した届出書類と本人確認できる免許等のコピーを送って頂きます

2.お電話で書類の要求事項を確認します

3.証人代行した書類を依頼者へ返送

4.ご自身で役所へ届出していただきます ※1

※1.ご希望であれば、当事務所がお預かりした届出書を役所まで提出します.事前に戸籍謄本を頂くことで、行政書士が届出まで完了させます.

<事前チェックのお願い>

各種申請書類は、事前に区役所で「誤記」が無いことをご確認ください.間違いがあると証人を差し控えさせて頂きます.必ず事前にチェックされた書類をご用意ください.

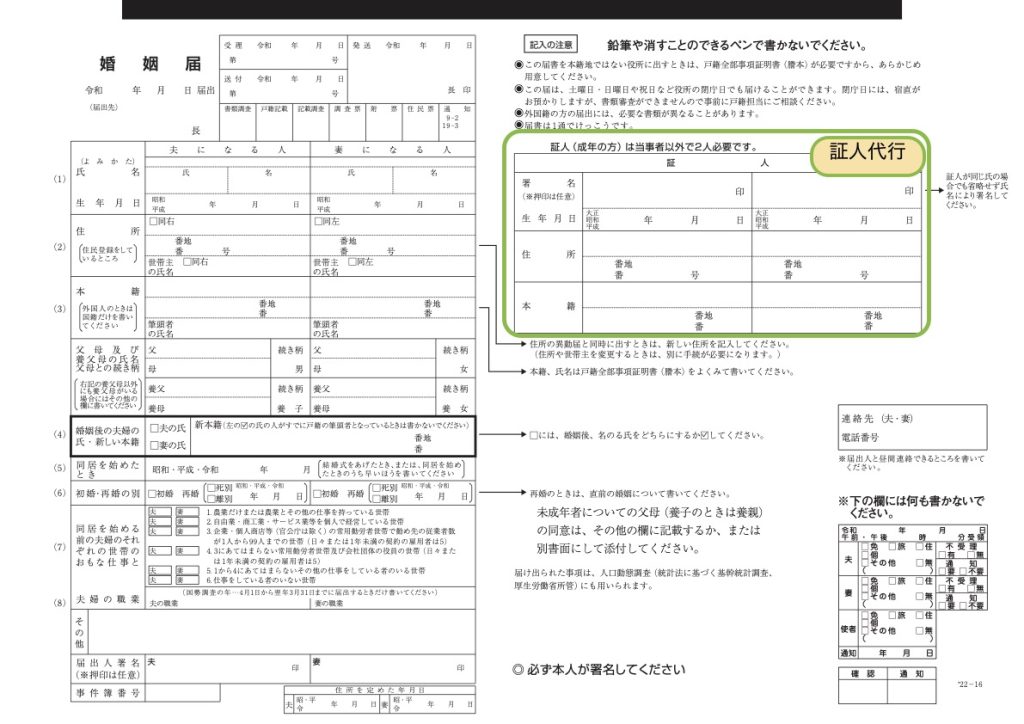

1.婚姻届の手続

結婚式を挙げても法律上、夫婦とは認められません.婚姻届を提出し受理されて法律上の夫婦と認められます.婚姻届は、結婚の実態と法律上の届出はできる限り一致させておくのが望まれます.

婚姻届出書の記入注意

- 婚姻後の氏は、必ず夫または妻の氏のどちらかに決めておく

- 婚姻後の新しい本籍地は、日本国内であればどこでも自由にきめられる

- 夫婦になる人が各自自分の旧姓で署名捺印、証人も同様に行う

証人としての聞取事項

証人となる必要から、面談時に下記の要件を確認します.

- 民法 713条~741条 結婚の要件について

- 民法731|婚姻年齢

- 民法732|重婚の禁止

- 民法733|再婚禁止期間

- 民法737|未成年者の婚姻について父母の同意 など

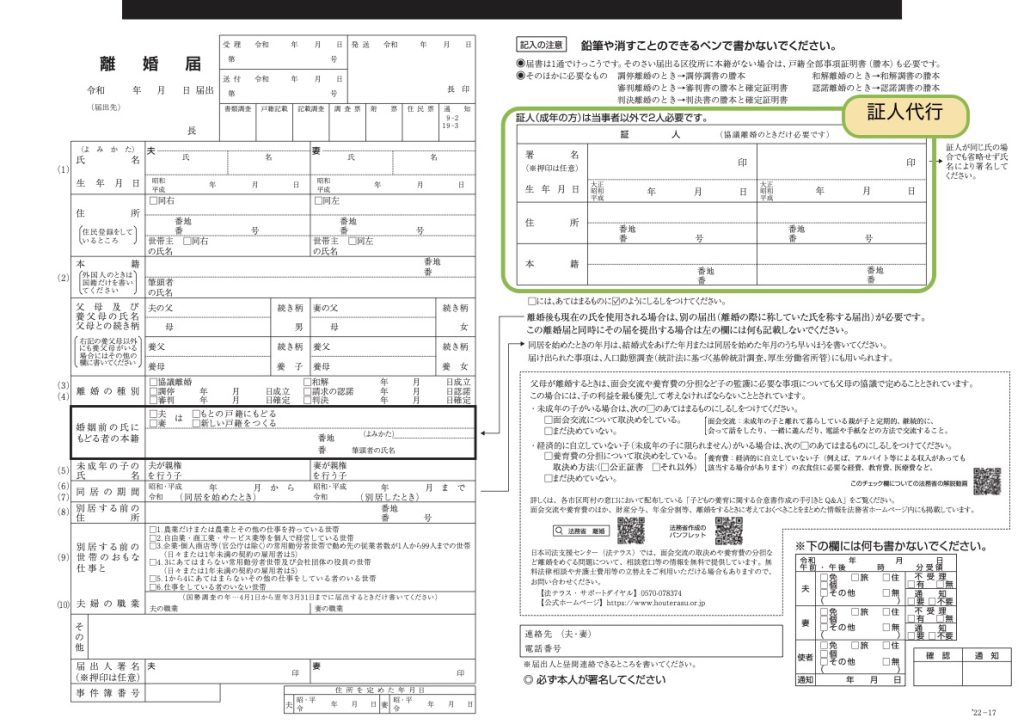

2.離婚届の手続

離婚は、話し合いで行う協議離婚など、さまざまな順序があります.話し合いで離婚の合意が出来た場合でも、離婚の届出が受理されないと、法律上の離婚したものと扱われません.家庭事情に応じて慎重な判断が必要です.

母子・父子家庭への支援

ひとり親家庭への支援制度について、主な制度「子育て生活支援、就業支援、経済的支援」の公的支援は、母子、父子とも公平に支援を受けられる状況にあるので活用ください.

離婚協議書作成

離婚時の養育費取り決めには、「離婚協議書」作成をしておくとよいでしょう.当事務所は、離婚協議書の作成業務も行っており、証人代行と合わせて協議書作成をしています.今後の取り決めでお困りの際はご相談ください.

離婚届出書の記入注意

- 「氏名」欄には、婚姻中の氏名を記載

- 「結婚前の氏にもどる者の本籍」欄は、結婚当時の姓をそのまま使用する場合は空欄にしておき、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」をする

- 「届出人署名押印」欄は、離婚する夫と妻がそれぞれ自分で署名・押印をする

- 「証人」欄は、成人2名の証人が署名・捺印をする

- 未成年の子供がいる場合は、その子の親権者となる者を決めておく

証人としての聞取事項

証人となる必要から、面談時に下記の要件を確認します.

- 民法 763〜771条 離婚要件について

公正証書化へのすすめ

離婚後に多方面で協議の場が必要となります.そんな時に双方で話し合いをした内容を契約書面として作成し、最終的に公正証書にしてしておくと[以下、契約書]、後の不安を低減できます.そんな一例を下記に紹介.これからのために検討してみてください.

契約書は、第三者に依頼する方法もあます.契約書作成の専門家である「行政書士」に依頼するのも一案です.契約内容の心配事項も、二人の素案から行政書士が文案作成して、最終的に公証役場で清書化して完成します.

証書化の事例

- a.財産分与

- b.離婚給付等契約公正証書

- c.離婚慰謝料公正証書

- d.パートナーシップ合意契約書

a.財産分与

婚姻中に取得した「不動産、有価証券、預貯金」などの財産は、名義が一方のものでも、夫婦の協力により取得した財産であれば、実質的には共有財産となる.離婚時の財産分与の対象と考える.その分割詳細を証書にします.また、気になる分割率の寄与度は、昨今の共働きや家業協力型世帯の寄与度は原則1/2と平等化が定着してきている.

記載事項例

- 不動産の分与

- 金銭・不動産以外の分与|家財、退職金、動産、有価証券、預貯金 など

b.離婚給付等契約公正証書

協議離婚に際して、合意されることが多い養育費、面会交流、慰謝料及び財産分与等の条項を簡素に記載して証書化することをおすすめします.離婚に際しての財産給付合意等の一般的・総合的契約を行う証書にします.

記載事項例

- 離婚の合意等

- 養育費

- 面会交流

- 慰謝料

- 財産分与

- 清算条項

- 強制執行認諾 など

c.離婚慰謝料公正証書

相手方の不貞行為、暴力など有責行為によって婚姻関係が破綻し離婚を余儀なくされた配偶者が、相手方に対して不法行為による損害賠償として慰謝料請求権を有し行使する証書.

記載事項例

- 慰謝料請求権

- 慰謝料の額と支払方法等

- 共同不法行為による慰謝料

d.パートナーシップ合意契約書

新たに「事実婚・内縁」を選択する方へ向けて

離婚後に新たにパートナーと「事実婚・内縁」を選択する方は、社会保障など法的課題がおおきな悩み.婚姻とは同じ法制度を盛り込むことは出来ませんが、近づけることは可能です.下記にその内容を記載、婚姻とは異なる考え方で、より良い社会生活に向けてスタートしてください.

事実婚・内縁に関する契約公正証書「パートナーシップ合意契約書」の作成

社会保障面で気後することのない生活をする方法として、共同生活に関する合意書「パートナーシップ合意契約書」[以下、契約書]作成をお考え.自治体の窓口に契約書を提出することで、「共同生活の実態を証明できる書面」となります.結果、社会的保障面で婚姻制度に近づけることができます.

行政書士は、証書化をサポート

証書化は、契約書作成の専門家である行政書士に依頼するのも一案です.契約書の作成手順は、行政書士が状況に合わせて文案作成して、最終的に公証役場で清書化して完成.契約内容をおききして原案化でき、証書化まで時間をかけずに作成できます.

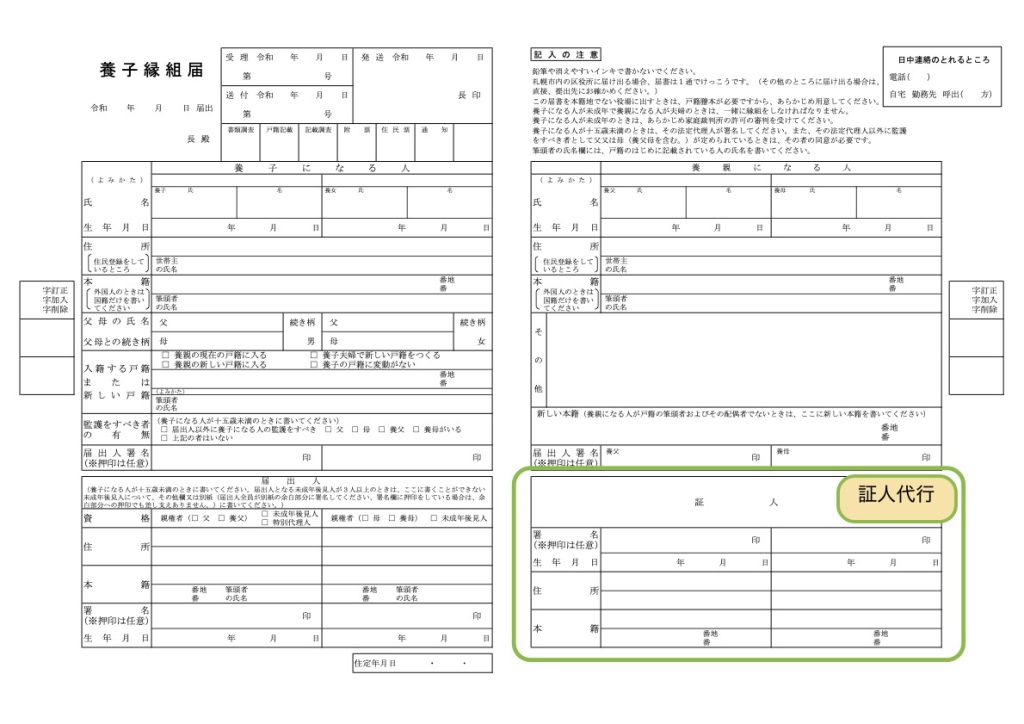

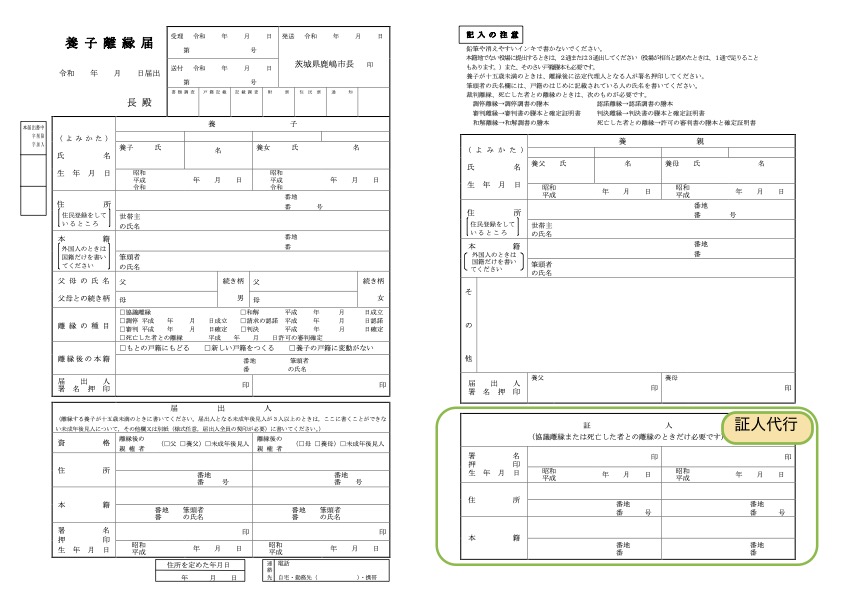

3.養子縁組

血縁関係がない同士でも、養子縁組をして法律上の親子となることが可能.未成年等は、養子縁組の許可が家庭裁判所から出たら、10日以内の審判書の謄本を添えて養子縁組の届出します.

未成年者の養子縁組について

法務省は「未成年者を養子とすることをお考えの方へ」と題して、冊子にして広報しています.家庭裁判所との関わりについても記載されています.冊子を添付しておりますので、ご検討中の方はご覧ください.

届出書の記入注意

- 「父母の氏名」欄には、実父母の氏名を記入.実父母が婚姻中のときは、母の欄には姓を記入しません

- 「証人」欄は、成人2名の証人が署名・捺印をします

証人としての聞取事項

証人となる必要から、面談時に下記の要件を確認します.

- 民法 792〜801条 養子縁組要件について

4.養子離縁

一般の養子縁組は、養親子双方の合意があれば届出をするだけで解消することが可能です.

届出書の記入注意

- 届出人は、養親子双方で署名捺印をします.このとき養子が15歳以上の場合は「届出人」欄に自分で署名捺印

- 死亡した者との離縁・協議離婚の場合は、成人の証人2名の署名捺印が必要

証人としての聞取事項

証人となる必要から、面談時に下記の要件を確認します.

- 民法 811〜817条 養子離縁要件について

離縁給付契約公正証書の作成

養子縁組は、離縁によってのみ解消され、その解消に伴う離縁合意書を公正証書化しておくことも重要.慰謝料請求権は、悪意の遺棄、暴行、侮辱など離縁の原因となった不法行為に基づく慰謝料の請求を行うことを証書化しておく.

証人代行・公正証書化をサポート

当事務所は、全国より証人代行・公正証書化の相談を承っております.依頼者の不安を解消すべく、行政書士法に基づいて依頼内容の秘密厳守に取り組んでいます.あなたの新しい道づくりを全力でサポートしてまいります.