大改正 食品衛生法

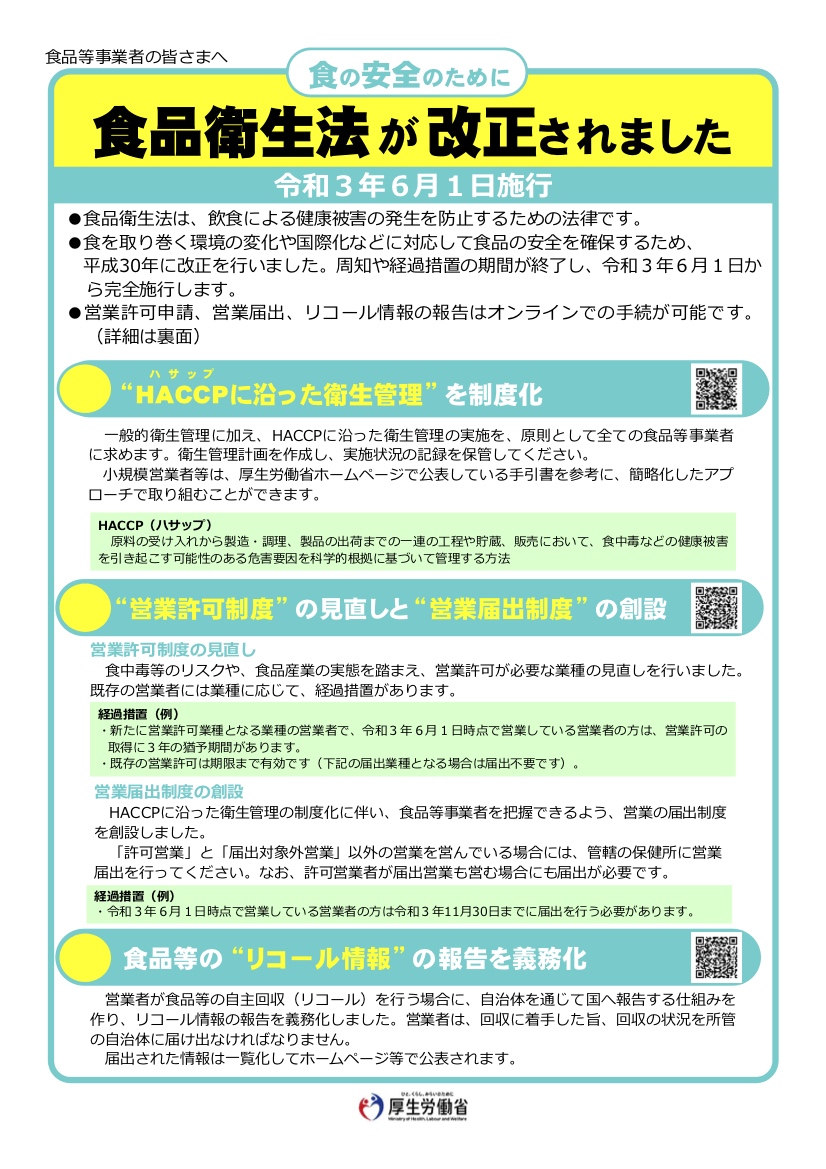

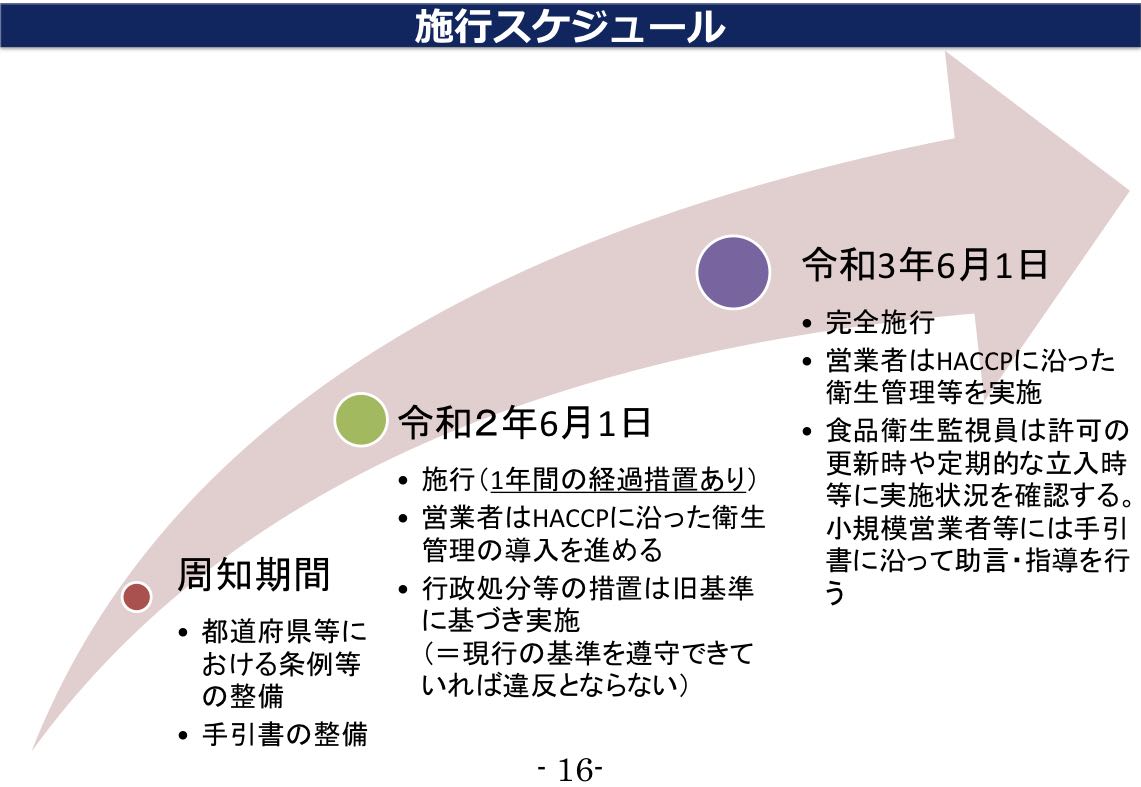

令和3年6月1日、厚生労働省は改正食品衛生法を施行.今回の改正では、従来の制度を見直し、食中毒などの健康被害の防止、国際基準への対応、そして申請手続のデジタル化が大きく進められています.さらに、営業許可業種の再編など、事業者にとって重要な変更も含まれています.制度を正しく理解し、スムーズに対応するためにも、申請の際は最新情報を最寄りの行政機関で確認することが大切.以下では、押さえておきたい改正のポイントをわかりやすくご紹介します.

食品衛生法

昭和22年法律第233号

第1条 目的

この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的としており、主な食品営業の他、食品、添加物、器具、容器包装等を対象に飲食に関する衛生について規定している.

食品衛生においては、食品等の取り扱いにあたっては、清潔で衛生的に行うことが原則である。

第2条.営業許可と施設基準

飲食店等のように、公衆衛生に与える影響が著しい営業を営むには都道府県知事等の許可が必要である.[以下、略]

改正営業許可業種

営業許可業種 新設と統廃合

食品に関する営業許可は多種にわたります.今回の改正では、その営業許可業種が大きく変更.新設から統廃合と幅広く見直し.一例では、「喫茶店営業」業種は、「飲食店営業」に統廃合.「そうざい製造業」は、「複合型そうざい製造業」を新設.下記に改正営業許可区分と再編を紹介[ダウンロード].

制度運用については、有用期間が設けられ、次回営業許可更新時までには改正に即した対応を検討ください.当社では「改正食品衛生」への許認可対応については、栄養士でもある行政書士が、相談にお応えしております.

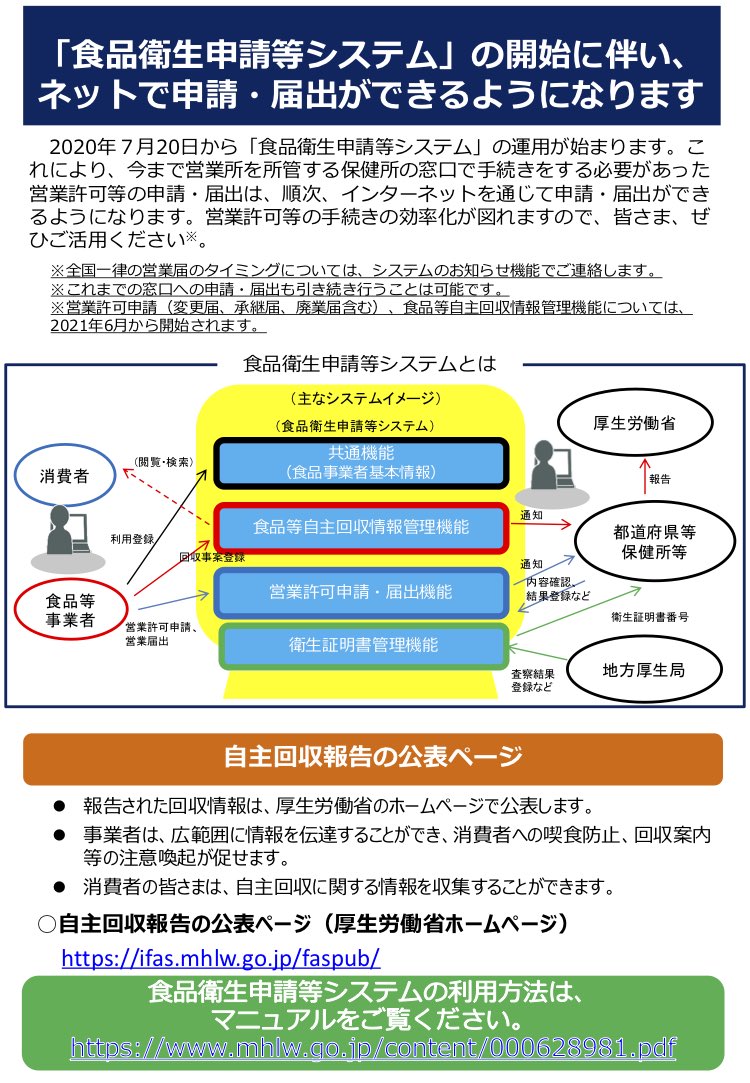

食品衛生申請等システム

改正法により、WEB申請を開設.「食品衛生申請等システム」を使ってネット申請が可能となりました.現在WEB申請可能な項目は、「変更届、承継届、廃業届」.なお、これまで同様に窓口への申請・届出も引き続き行うことは可能.詳細な手順は、厚生労働省のHP[外部リンク]にて.

外部リンク|食品衛生申請等システム

飲食店営業許可を冊子紹介

飲食店の許認可について、POPとマンガで紹介したリーフレットです[行政書士会連合会 著].ダウンロードしてご覧頂けます.また、下記にQ&Aで課題点を紹介します.[PDF 2MB]

HACCP衛生管理制度

衛生管理の「見える化と国際化」

改正食品衛生法等が施行さえれて、HACCPは全ての飲食店の法的義務化.「食品衛生法等の一部を改正する法律」平成 30 年法律第 46 号改正により「HACCPに沿った衛生管理」並びに「器具及び容器包装の製造者による製造管理基準に沿った衛生管理の実施」が制度化.

「HACCPに沿った衛生管理」とは、HACCPに沿って定めた基準に従い、衛生管理計画を作成し、関係者等への周知徹底を行う. 必要に応じて手順書を作成.衛生管理の実施状況を記録し保存.PCDAを用いて衛生管理計画及び手順書の効果検証を行うこと.

従来の一般衛生管理(以下、GMP) + HACCP管理となります.今までの感覚管理ではなく、記録管理を行います.経過措置1年間で、会社・店舗内の試験運用までに含めた時間を計算して準備をして下さい.HACCPは、制度主旨に基づいた現場での管理運用が求められます.

詳細は、厚生労働省HP内 HACCPにて[外部リンク]

HACCP管理基準レベル

改正食品衛生法 HACCP制度化は、2つの管理基準レベルで分けらる.会社の規模が従業員数50人以下であれば、下記の 1.「業界の手引書」を基本に取り組みます.

1.「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」 会社の規模が従業員数50人以下

従来のGMPを基本として、「業界の手引書」による簡略化HACCPを上乗せ基準とする.詳細は厚生労働省HPにて.

外部リンク|厚生労働省HP「食品等事業団体が作成した手引き」にて.

2.「HACCPに基づく衛生管理」

従来のGMPを基本として、国際的食品規格「Codex HACCP」を上乗せ基準とする.

下記、ダウンロードから名古屋市のHACCP広報案内が入手出来ます.[PDF 446KB]

参考図書

取組前にHACCP関連書をいくつか読んで頂くと取組むべき工程の把握ができます.下記に一部参考図書を紹介します.参考にしてください.

- 「小規模事業者のためのやさしいHACCP」発行所:株式会社諷詠社

- 「飲食店のHACCPがよくわかる本」 発行所:株式会社旭屋出版

キッチンカー営業許可申請

+News

内閣府は、令和7年6月1日より、災害時に活用可能なキッチンカー等を事前に登録する「災害対応車両登録制度」を開始しました.この制度により、行政は災害発生前から車両の所在情報を把握し、必要に応じて迅速に被災地に派遣することが可能となります.

当HP内ブログでも紹介|災害時にキッチンカーを活用するための新制度

自動車関係営業許可申請等の手引

自動車関係営業許可[以下、キッチンカー]にも、令和3年6月 改正食品衛生法は適用されていますが、ご存知ですか.改正以前よりも利便性が良くなった声がある一方、HACCPを取り入れた衛生管理の徹底が求めらています.

以下に、キッチンカーに関わる改正を紹介.基本は改正食品衛生法に基づいて運営が必要.これからキッチンカー事業を始める方は参考にしてください.資料に東京都が発行している「自動車関係営業許可申請等の手引」を添付.

キッチンカーの仕様

- キッチカーの設備基準が全国統一された.都道府県ごとに異なる基準が改善.

- 給排水タンク容量によって食品及び食器類の取扱いを基準化.

手洗設備

- 水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造と規定

- センサー付き、レバー式など.手回し水栓は、使用できません

キッチンカー&引車の許可申請

登録の対象となるのは、自走式やトレーラー式のキッチンカー、トイレカー、ランドリーカーなどで、避難所や仮設住宅において食事や洗濯、入浴サービスなどを提供することを目的としています.

< 新規申請 >

書類は、下記1〜5を施設工事完成予定日の10日くらい前に提出.引車は、同様に1、2、4、5を提出.

法人の場合は、営業許可申請書に記載された法人番号によりその法人の存立を確認.営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付.

- 営業許可申請書

- 施設の構造及び設備を示す図面

- 営業の大要

- 許可申請手数料

- 食品衛生責任者の資格を証明するもの[食品衛生責任者手帳等]

< 継続申請 >

営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、許可満了日の約1か月前に更新申請手続きする.

< 申請事項変更 >

営業許可申請書又は営業設備の大要に記載した事項に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内にその旨届出る.

行政書士は、キッチンカー事業を支援

当事務所は、キッチンカーの新規ビジネス・更新の許認可代理申請を承っております.栄養士でもある行政書士が、HACCPの運営相談も受けておりますので、お困り時はご相談ください.

Q&A 食品営業許可にまつわる質問例

Q1.HACCPを導入したいが、衛生管理の「見える化」とは、どんなことでしょうか.

A1.

HACCPは、日頃の食品衛生管理を感に頼るのではなく、従業員や第三者がその状態を目視確認、「見える化」できるよう管理することを求めています.具体的には、下記に示す4つのキーワードを中心に管理します.

< 衛生管理計画 、現場実施、記録・確認、PDCA >

「衛生管理計画」は、HACPPの重要な本体となります.経営者の衛生管理取り組みを明確に示す必要が求められています.経営方針に近い、衛生方針です.

「現場実施」は、衛生管理計画に沿った、管理基準に照らして運用をします.日々、現場責任者は、管理基準を意識した作業管理が求められます.

「記録・確認」は、現場の状況をくまなく記録に残します.施設の衛生状況からクレームに至る事実を正しく記録します.

「PDCA」は、これまでの記録から衛生管理の課題、問題点を明らかにすることが求められます.その上で、経営者は改善策を行った後に「衛生管理計画」を改正します.この繰り返しをすることでより高品質な衛生管理ができあがります.

P:Plan 、D:Do、C:Check、A:act

企業内の取組を「見える化」することは工夫が必要です.より高品質の製品には欠かせない管理方法と認識して社員一同で取組む必要があります.

参考資料:

厚生労働省HP内の「HACCP導入のための手引書」

Q2.事業計画の初期にすべきことは

A2.

まずは、営業施設の工事を着工する前に、施設の設計図面等を持参のうえ、事前に管轄の保健所へ相談してくさい. 調理場や製造施設が基準に適合するかどうかをあらかじめ相談しておかないと、完成後に手直しが必要となり、許可証の交付が遅れる可能性があります.

Q3.申請に食品衛生責任者は必要

A3.

申請には、施設ごとに食品衛生責任者をおいておく必要があり申請には必要です.責任者資格の取得に時間が必要です、早めの準備をおすすめします.

Q4.水を使うのですが検査が必要ですか

A4.

貯水層仕様水(タンク水)、井戸水を使用する場合には、水質検査が必要です.水質検査成績書は、環境計量証明事業所など専門機関に依頼する必要があります.検査には時間が掛かりますのであらかじめ準備ください.当社では、環境計量証明機関のご案内もしております.

以下のように、要点を押さえつつ文字数を少し抑えた形で見直しました。読みやすく、相談のきっかけにもつながるよう配慮しています。

Q5.創業にあたり、届出や許認可にかかる時間を短縮する方法はありますか?

A5.

創業準備では時間の節約も大切ですが、届出が受理されなければ事業を始められません.個人と法人では手続も異なるため、段階に応じた専門家(士業)に依頼するのが効果的です.たとえば、登記は司法書士、税務は税理士、許認可申請は行政書士が対応可能です。スムーズな創業のためにも、早めに相談してみましょう.