+News 1

令和6年4月1日から「相続登記の申請が義務化」.所有者不明土地の解消に向けて、新しいルールを施行.相続の際、遺産分割協議をすみやかに行いましょう.[当HP-6章に記事掲載]

1.ことばらから読みとる相続

「意味と意図」 誤解は言葉から生まれる

「相続」について、こんな話をお聞きになったことありませんか.

その言葉は本意でしょうか?

- 私は、相続するほどのものがないので、気にしてない.

- 相続は、お金持ちがすることでしょう、考える必要ない.

- 死んだら、残った家族が考えるでしょう、放っておくよ.

これは、本意ではありません.

苦労を共にした家族親族へ伝えておきたい「意図」は、この文の「意味」とは非対象です.その言葉の背景は、「字面」とは大きく違います.実際は、相続について絶えず気にかけているのではないでしょうか.そこには「意味と意図」が、誤解なく伝えることの難しいことを表しています.

それは、人の言葉には、必ず「曖昧性」が共存しているからです.この「意味と意図」なる言葉は、必ずどこかで両者のズレが生じます.「誤解は言葉から生まれる」と言われている事が起ります.

意味と意図 考え方

・意味とは、文そのものが表す内容

・意図とは、その文を発する人が、その文で表したいと考える内容

と理解すると、

冒頭の話の意図は

家族には、たくさんの苦労を共にした感謝の言葉をうまく伝えた上で、家族に喜ばれる相続をしたい.が、浮かぶ言葉が曖昧で意味を上手く伝えきれない.

と理解できます.

ここからは、思いを伝えるお手伝いとなるべく、最近の相続情報から、具体的な手順も合わせて紹介.皆様の相続が「喜ばれる相続」になることを切に願っております.

2.争族にならいための相続

改正相続法は、より相続しやすくなったのか

現在の相続法は、より本人の意思を伝えやすい法律に改正されています.ここからその理由をお伝えしていきます.

改正の背景

高齢化の進展に伴い、相続の社会でも変革と対応がせまられています.2018年7月に相続法の見直しが行われ、すでに、2019年から段階的に7つの改正が行われました.

改正相続法は、1980年以来、40年ぶりに大きく舵を切った改正となりました.私たちは、潮流の真っ只中でいることを自覚した上、最新の情報に基づいた相続手続きを意識する必要が有ります.以前の情報や都市伝説の様な知識のままでは、被相続人の思いが受け継がれません.より相続しやすくなった制度を正しく活用しましょう.

全ては、あなたの財産が、少しでも多く相続され、喜ばれる相続にするために他なりません.2019年からの改正を下記一覧に示します.

| 【施行日】 | 【主な相続法改正】 |

| 2019年1月13日 | 自筆証書遺言の方式緩和 |

| 2019年7月1日 | 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の 贈与等に関する優遇措置 |

| 2019年7月1日 | 預貯金の払い戻し制度の創設 |

| 2019年7月1日 | 遺留分制度の見直し |

| 2019年7月1日 | 特別の寄与の制度の創設 |

| 2020年4月1日 | 配偶者居住権の創設 |

| 2020年7月10日 | 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設/遺言書保管法 |

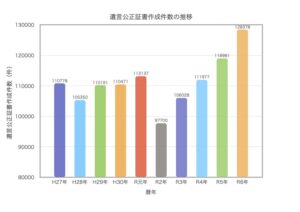

「遺言公正証書成件数」の推移

令和の遺言公正証書作成件数

令和6年「遺言公正証書の作成件数」が過去最高の12万8,378件に達しました.これは、法務省が公表したデータによるもので、年々増加傾向にある遺言作成の関心の高さを示しています.

3.配偶者居住権

2020年4月施行 「配偶者居住権」は、亡くなった人と自宅で同居していた配偶者に「配偶者居住権」が与えられる.これによって、遺産分割後でもそのまま自宅に住むことができます.

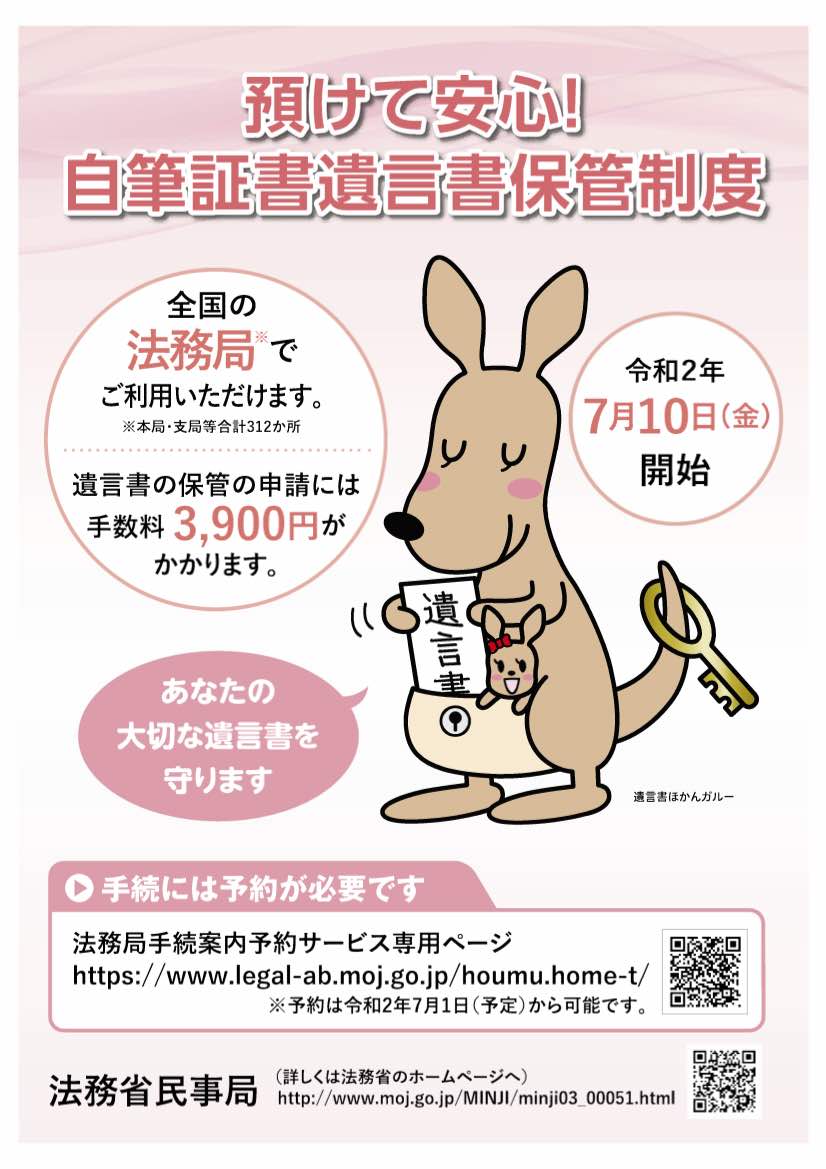

4.自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日から法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始.自筆証書遺言書保管制度は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成できます.これは、従来法「自筆証書遺言[民放968条]」に基づいて作成した遺言書の預け先を「法務局」にすることで完成.その後の遺言内容の変更も随時可能であるなど利便性も備え付けています.

現役の会社経営者が、万が一に備えこの制度で遺言をしておいて、その後、事業継承を考え始めたら公正証書遺言に書換える利用もよい.下記の遺言者と相続人等の主なメリット、無効扱いにならないための注意などを紹介.

保管後の遺言者利点

- 遺言者が預けた遺言書を閲覧できる

- 遺言者が預けた遺言書を返してもらい撤回できる

- 遺言者が変更事項を届出して変更ができる など

遺言者亡き後の相続人等の利点

- 相続人等は、遺言書が預けられている「遺言書保管事実証明書」を受取れる

- 相続人等は、遺言書が預けられている「遺言書情報証明書」を受取れる

- 相続人等は、遺言書が預けられている「遺言書の閲覧」ができる など

無効扱いにならいための注意

- 作成年月日を正確に記載する.「◯月吉日」は無効扱い.具体的な年月日を記載

- 署名捺印は必ずします.捺印漏れは無効扱い.捺印については基本的に実印を勧めます

- 直筆で記載します.他人の代筆・アプリを使った書面は無効扱い.文頭から文末までご本人の直筆で書くことが条件

- 訂正方法は、民法968条に沿って行う.「訂正の二重線見え消し+訂正箇所の更新記録」を記載.書面が、訂正で読みづらい様であれば、清書し直すことはできる

- 「予備的遺言」を書込む.受遺者又は相続人になるはずの者が先に死亡した場合に備え、予め誰かを保険として指定しておくこと

財産目録は直筆免除

自筆証書遺言書保管制度は、従来財産目録も直筆であった.現制度で対象財産目録は、下記の方法での作成が許されているので活用したい.財産目録書にも署名捺印は、忘れずに行う必要がる.

※財産目録以外は、直筆であることはかわりない.

- 不動産登記簿謄本のコピー

- アプリなどで清書された財産目録

- 金融機関の預貯金通帳のコピー

- 他人による代筆

5.法定相続情報証明制度

相続手続機関への提出書類は、驚くほどの枚数になります.

相続手続機関への提出書類は、被相続人の出生から亡くなるまでの「戸除籍謄本」始め、7種類ほどの書類をまとめたものを(条件で変わる)、「戸籍書類一式」(以下、書類)と言います.その全書類をまとめた厚みは、一冊の本の厚みになるほどです.

現在,相続手続では、手続機関に個別に書類を提出します.お亡くなりになられた方の「書類」の束を、相続手続を行う各種窓口には、何度も出し直す必要があります.手続機関には、銀行、郵便局、年金事務所、不動産登記所、区役所、生命保険会社、自動車登録所などが上げられます.下記に、この「書類」を管理する中で相続人の負担となる例を紹介します.

- ご自宅で「束となった書類」は、ページを揃えて、一枚も紛失しないように丁寧に管理する必要があります.

- 書類内容について、各種機関に持参した上で、担当者に説明する手間があります.

- 各種機関先で、この束となった書類をチェックしますので、ずいぶん待たされます.

- 書類チェック後に不足書類が見つかれば、再度出直す必要が発生します.

相続人には、ずいぶんと時間、手間、責任が掛かります.そこで、この負担を軽減できる方法が、法務省の相続制度にある「法定相続情報証明制度」です.この制度の利用お勧めする理由を下記に紹介します.

戸籍様式の種類と歴史

戸籍にも歴史があります.法律改正ごとに様式が変わってきました.戸籍の様式内容は、その時代の家族形態とも読み取れます.江戸時代の「お家制度」のもと戸主中心時代を基に、明治から平成まで戸籍も大きく変わりました.現在、下記の「5種類」が存続しています.現代の祖父母であれば、「大正4年式戸籍」で登録されているとが多いと思われます.今後入手されることがあるのでしょうが、戸籍の記載内容は、時代を遡るほど難解となっていますのでご理解ください.

改正戸籍履歴

- 明治19年式戸籍

- 明治31年式戸籍

- 大正4年式戸籍

- 昭和23年式戸籍

- 平成6年式戸籍

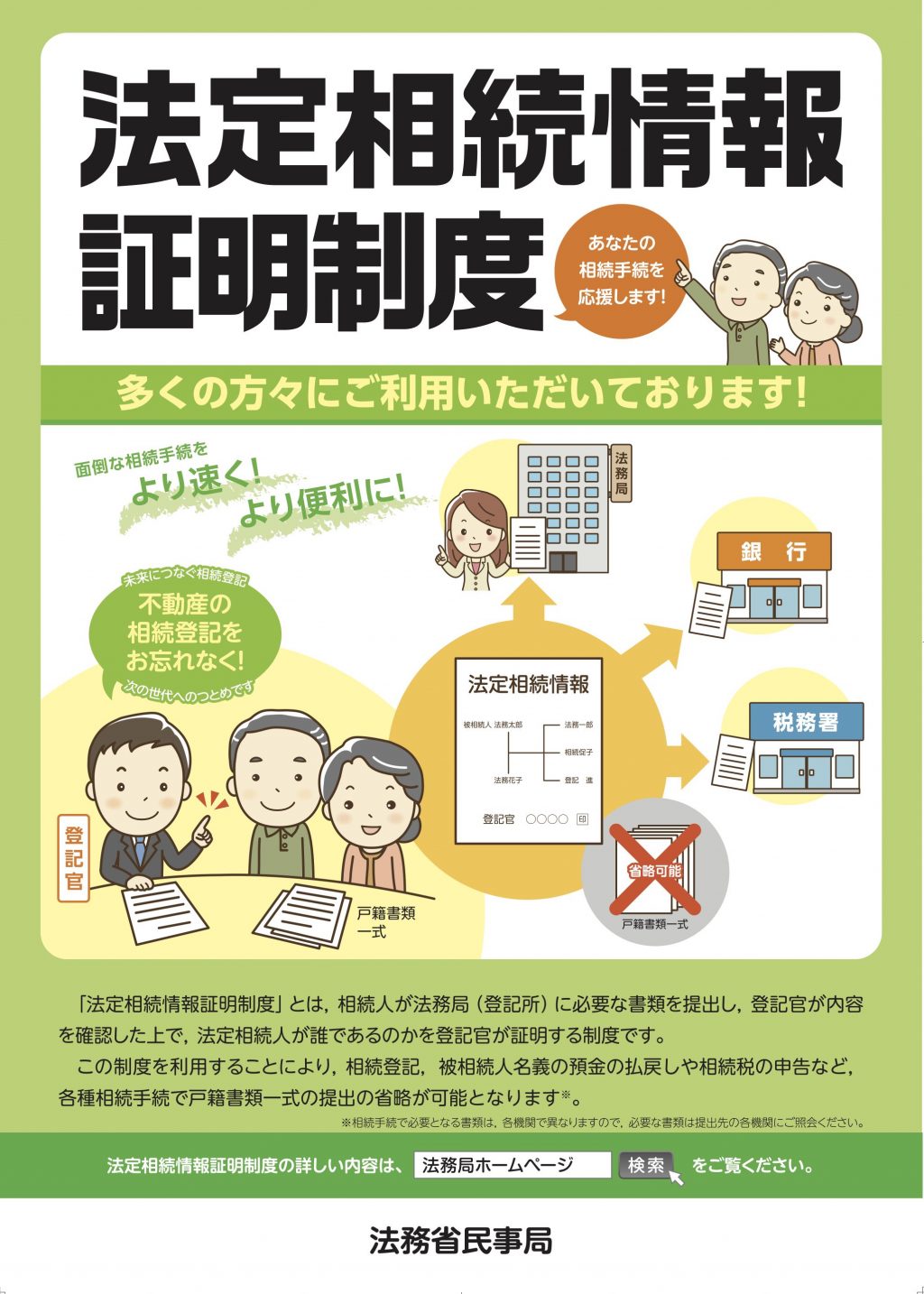

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等に記載されている法定相続人を明らかにする制度です.法務局が相続人に対して交付する「法廷相続情報一覧図の写し(以下、相続情報)」は、各種機関における相続手続において「書類」の代わりに提出して利用することができる制度です.

- 相続手続先機関がいくつもある場合は、手続が同時に進められ時間短縮になります.

- 「書類」の束を「相続情報」に集約できます.

- 「法務局登記官」による提出書類の事前確認がされるので、不足がなく出直す不安が解消されます.

- 各種機関でも、周知された制度なので申請手続がスムーズです.

- 本制度は無料で利用できます.(戸籍謄本など取得費、申請代理費など別途必要)

法定相続情報証明制度を利用するには

相続手続のある方なら、だれでもご利用いただけます.登記所(法務局)に「書類」と「法廷相続情報一覧図 (以下、一覧図)※」を提出します.登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で作成交付します.手続機関で使う合計必要通数を求めてください.

※相続関係図から登記所申請は、行政書士などの法律専門家に作成依頼することをお勧めしています.

資格代理申請

「法定相続情報証明」の手続は、限られた資格代理人に依頼する事ができます.相続中は、まとまった時間を用意するこは難しく、法務局への手続きは困難となります.そんな時は「法定相続情報一覧図」作成を含めて、この代理申請を利用することをお勧めします.

行政書士は、資格代理人として明記されています.お近くの行政書士事務所までご相談ください.

必ず用意する書類

法務局に提出する必要書類には、書類の目的により異なりますので注意ください.詳細は、法務省HPで確認されるか、依頼先の行政書士などの代理申請者にお尋ねください.下記に、必ず用意する書類の一部を記載します.

- 亡くなられた方の戸除籍謄本

- 亡くなられた方の住民票の除票

- 相続人の戸籍謄抄本(相続人全員)

- 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類

6.割付遺言から遺産分割協議書

Q.遺言書を書き始めたが、要点がまとまらないなど、書き出してからつまずいていませんか?

そんな時のために「割付遺言」を紹介します.遺言者は、基本情報を収集することに徹していただき、文面は専門家に整えて頂くことで遺言書ができます.

遺言書を上手くまとめるための基本は、ご自身の全財産を隈なくリスト化.そして、「だれに・何を・どれぐらい」相続案[以下、割付遺言案]を箇条書きにした上で、専門家に相談することで納得できる書面ができます.「割付遺言」は、誰に何をどうしたいのかを書き出して置くことを行う基本の遺言作業です.

< 法律の専門家に助言を仰ぐ >

上記の割付遺言案が出来たら行政書士などに作成指導を依頼してください.なぜなら、遺言書に用いる文体は法律に則したことばを用いる必要があるからです.必ず法律の専門家に指導を仰いだ上で、自筆にて清書書きをしをしましょう.

遺言分割協議書を作成

相続人は、相続開始を行う場合、割付遺言情報をもとに「遺産分割協議書」の作成に進まれることをお勧めします.遺産分割協議書の種類とその概要について紹介します.相続者それぞれの立場と状況に合わせて作成することが大切です.

< 改正 相続登記の義務化 >

また、令和6年4月1日から「相続登記の申請が義務化」.所有者不明土地の解消に向けて新しいルールをなり、罰則も設けています.相続の際、遺産分割協議をすみやかに行ことが求められます.

遺産分割の注意概要

相続人と代理人

- 遺産分割協議は、相続人又はその代理人の全員の合意によってのみ成立させることができる.一人でも不参加者があると、協議が成立したとはいえず無効となる.

- 遺産分割協議は、一相続人が他の相続人を代理することはできず、 一人の代理人が複数の相続人を代理することもできない.

<遺産分割手続の時期>

相続の開始後いつでも行うことができる.消滅時効にかかることはない.ただし、令和5年4月1日改正から「時的限界」、令和6年4月1日から「相続登記義務化」となることに注意.

<相続税>

遺産分割の成否にかかわらず相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内[相続税27条].

<遺産分割方法>

遺産分割は、現物分割と換価分割に大きく種別される.換価分割は、遺産を金銭に換えて分割すること.

遺産分割協議書の種類

- 遺産分割協議書

- 相続分の譲渡書

- 相続分の放棄書

- 特別受益の合意書

- 寄与分の合意書 など

豆知識:相続のはじまりは?

ことの始まりは、「鎌倉時代の恩領地」から始まります.将軍から御家人へ、与えられた「恩領地」は、世代を跨いで分割されて、相続されることは許されませんでした.この流れが明治民法「家督相続」へと引継がれ、今に至ります.

8.行政書士に相談しよう

相続を行う時は、沢山の気苦労を抱え込みます.少しでもご自身の不安を減らせる処方箋は、「早い段階で行動に移す※」です.この考えは、どの専門家も共通した「相続整理の基本」です.

行政書士は、公証役場・公証人との遺言作成者を中継ぎをします.この中継ぎにより、相続人は十分な時間をとりながら、満足のいく遺言書の作成が可能となります.まとまらずに公証役場へ出向くと時間と費用ばかり掛かります.街の法律家の利点を活かした手続きを活用してください.

下記に、「相続の開始前」に欠かせない、準備を紹介します.相続手続きを行う過程で重要な要件になります.必ず「正しい情報収拾」を心がけて行って下さい.

当社では、下記の業務にお応えしております.

情報が整ったら、相続スペシャリストとして遺言書の起案・指導から遺産分割協議作成、遺言執行からその後の家屋解体と更地化までご相談にお応えしております.

- 相続人および相続財産の調査

- 遺言執行手続

- 遺言分割協議書の作成

- 遺言書の起案および作成指導

- 土地の更地化とそれに伴う家屋解体の業務

相続準備

- ご自身の置かれた背景を十分整理する.公的情報など「正しい情報」に基づいて情報収拾をします.

- 親族内で整理した情報をしっかり共有した上で、「相合理解」しておく.もちろん、お互いの意見の違いを整理することは重要です.相続間の相違点を確認することは、より良い相続をもたらします.

- この整理を元に、専門家に相談して、指示を仰ぎます.

- 専門家に「相続分析」をしてもらいます.法律分析には、正しい相続知識と整理された情報から導かれます.専門家と一緒に、「思いのこもった遺言」を作成して行きましょう.

国際相続

日本社会の国際化に伴い相続も国際化して来ております.相続のグローバル化も必然的な存在になっています.弊社では、国際相続の書面作成をサポートしております.公正証書遺言の準備から公印確認・アポスティーユまで対応.海外資産の円満相続をお手伝いします.外国資産相続でお困りの際は当社へご相談ください.詳細は、当HP内「国際相続をお考えの方」にて紹介.参考にしてください.

【家系チェックシート】

愛知県行政書士会は、相続の系統を書き込める「親族関係図」を用意しています.下記よりダウンロードできます.親族の図式化にお使いください.

以上

あなたの相続が「喜ばれる相続」になることを切に願っております.